1949年4月6日政府大規模逮捕台師大、台大學生,藉此鎮壓學生運動,時任台大校長傅斯年警告警備副總司令彭孟緝:「如果你敢造成學生流血受傷,我就跟你拼命!」不過過去幾年來接連有學者歐素瑛、陳翠蓮、周馥儀指控傅斯年「當起言論警察」、「與學生代表劃清界線」,作家張若彤痛批:「連傅斯年都被潑糞,就有些喪心病狂了。」發文獲台大前校長管中閔等按讚。 張若彤曾撰寫《如是228》等「228三部曲」,他近日重貼2020年發文,談傅斯年在當年四六事件中的角色,到底是救援者、還是加害者?張若彤說,為了查證所謂「傅斯年是加害者」的論述,他網購了幾本書,又跑了一趟國圖,找了原始資料,結果發現所謂前述3位學者的說法根本不正確。 首先,歐素瑛2011年說傅斯年在事件之後,當起了言論警察,處分了未經師長同意召開記者會的學生代表;2018年及2019年,陳翠蓮及周馥儀也各自持同一說法。 張若彤跑去找該說法根據的原始資料〈國立台灣大學布告,卅八卯刪校第六九四一號〉,發現其實學生被懲處,並不是因為他們「未經校方同意召開記者會」,而是因為學生代表擅自「使用校長室召開記者會」,並欺騙校方說是他們自己開會要用。 張若彤說,換句話說,這個指控傅斯年「當起言論警察」、「與學生代表劃清界線」的說法,根本是明顯的錯誤。而這個錯誤,從歐素瑛開始到陳翠蓮到現在,九年的時間,中間或許還有同行審查,居然無人挑戰。這真的是個警訊。 另將傅斯年描述成加害者的說法中,最致命的說法,實際上是引用國民黨將領陳誠回憶錄,稱傅斯年告訴陳誠:「你做,我有三個條件:要快做、要徹底做、不能流血。」似乎是說傅斯年不但沒有保護學生,還要求陳誠趕快抓、徹底抓。 張若彤說,但其實關於這個問題,早有研究者李東華於《光復初期台大校史研究》提出完整結論,傅斯年要求官方「速辦速決、被捕學生先送法院、軍警不得開槍避免流血事件」。所謂的「要快做」,不是指立刻抓、馬上抓,而是指「不能以冗長的程序羈押耽誤學生課業與學籍」之意;所謂「徹底做」,應是「要有真憑實據今後不得再以同一理由找學生麻煩」之意。 張若彤說,台大被捕的學生大約40餘人,遠少於師院的百餘,不但逮補的過程中學生沒有流血,不但只要不在最初名單上的要求政府必須一律交保,事後傅斯年也以一人擋下了對教職員的「連保制度」:「凡是在台大任教和服務的教職員,每個人都思想純正沒有左傾思想,我一個人進行保證,有問題發生,我願意負全部責任。」 因此,當歐素瑛說:「傅斯年並非是一個自由主義者,而是站在國家民族的立場,支持政府的掃蕩行動,致使台大深陷白色恐怖的漩渦。」張若彤則引述傅斯年的說法:「自由主義的方法,絕不能毫無憑據指人為共產黨,亦絕不能不重視在法律內的學術自由」、「我不能承認『無罪學生為有罪、有辜學生為無辜』」。 張若彤說,聲稱自己是自由主義者,又不至於落入「你可以顛覆我、但我不能動你」的腦殘狀態的,真的不多,傅斯年可算一個。 張若彤也砲轟學者林芳玫在《思想坦克》的文章〈當傅鐘成為喪鐘:用媒體與校友的手,甩學生會幾個耳光〉。林芳玫說:「傅斯年提出的條件是『不能流血』,也就是校園內不能流血,出了校園,那就讓軍警特務機構來處理了。『不能流血』在建構神格化傅斯年的過程中,被善意曲解為傅斯年全心全意保護學生。陳翠蓮教授與其他專業學者的研究成果啟發了學生會成員,卻被反智的老校友斥責為『拉下神壇』,暴露出這群校友從來不關心知識與真相之追求,擺明了就是要造神與敬神。面對國民黨的日益衰敗渙散,這群中老年泛藍校友發出悲鳴,傅鐘成了他們自己的喪鐘,敲響著某些校友求知精神之死亡。」 張若彤建議林芳玫回頭看看,如此簡單的史料解讀錯誤,為什麼長達將近十年在「貴圈」中居然無人發現、無人挑戰,還受到許多學生盲目追捧?再看看當時明明還有一位身兼台大高層與台灣省政府高層,政學雙棲的杜聰明存在,卻從未有人質疑他在四六事件中的作為與角色?然後林芳玫可再想想,自己是否有資格指控某些校友「求知精神之死亡」。

教育

機器人又上今年大陸春晚了。繼去年春晚人形機器人扭秧歌、轉手絹,今年宇樹科技、松延動力、魔法原子、銀河通用等4家機器人公司,又以武術、後空翻、醉拳等驚人技術讓其他工業大國嚇飛了魂。 學機器人技術,哪家強?澎湃新聞報導,如果把範圍框定在開設機器人工程專業的大學,根據「2025軟科中國大學專業排名」,大陸共有197所大學上榜(排名前50%):「雙一流」大學中,哈爾濱工業大學、東南大學、北京航空航天大學、浙江大學、山東大學、東北大學、西北工業大學等7所985大學包攬了全大陸前2%,評級A+;非「雙一流」大學以山東科技大學(第19名)、廣東工業大學(第21名)、浙江工業大學(第28名)、燕山大學、深圳大學、武漢科技大學等躋身前10%,評級A。 其中,1950年代末,南京工學院(今東南大學)研製出大陸第一個機器人。這個高度超過2公尺、在今天看來或許顯得有些笨重的機器人,實際上能做28個自由度動作,已能代表當時的國際先進水準。它由大陸機器人事業的先驅者之一查禮冠教授主持研究,她也是東南大學機器人傳感與控制技術研究所的奠基人。 報導指出,在大陸大學的學科設置中,機器人工程科系代碼080803T,屬於工學下的自動化類科系,儘管總與一些「科幻」、「未來」、「賽博」等新潮字眼連結,但在陸校中,機器人工程已經不算是一個新科系。根據大陸教育部統計,截至2024年度,全大陸共有393所大學獲批開設機器人工程專業,其中53所是「雙一流」大學。 2015年,「中國製造2025」戰略將機器人列入十大重點領域之一,不久後,東南大學開設了全大陸首個機器人工程科系;2018年度,新開設該科系的大學數達到頂峰,共有101所大學集中布局,此後大幅下降,最近4年則穩中有升,開始回溫。 報導指出,伴隨著大批大學湧入機器人工程科系,該科系日趨飽和,陸校也面臨著新一輪的提質升級。有大學在該科系的基礎上繼續探索「機器人」科系建設的可能性。獲批機器人工程科系的同年,船舶海洋領域的老牌強校哈爾濱工程大學開設海洋機器人專業,探索領域細分的可能;做為開創者的東南大學則再次站上潮頭,2023年開設全大陸首個「未來機器人」科系,成為大陸教育部2023年首次成立的「交叉工程專業類」的首個科系。 在開設機器人工程學士班科系的300多所陸校中,包括東北大學、湖南大學2所985在內的12所陸校專門為機器人工程專業開闢了「機器人學院」,其中,東北大學是2015年整合資訊科學與工程學院、機械工程與自動化學院等,成立機器人科學與工程學院,成為985大學中的先行者。 還有一批大學選擇為機器人科系戴上「智慧製造」這頂響噹噹的帽子,不過,更多的大學還是依託現有的相關學院,如機電工程學院、機械工程學院、自動化學院等,以便整合優勢資源,讓新科系能夠充分利用現有的師資、平台、專案等加速成長。報導指出,雖然學院名稱千姿百態,但萬變不離其宗,大多離不開機械、機電、電子、電氣、智慧、自動化等高頻率名詞的排列組合。

港校學費漲不停,若加上住宿及生活費,每年開銷上百萬起跳,還不見得搶得到宿舍。有大陸考生把眼光放到港校設在廣東的分校,優點是學費較低,且宿舍床位充足。目前這樣的港校有4所,分別是香港中文大學(深圳)、香港科技大學(廣州)、香港城市大學(東莞)、北師香港浸會大學。這4所學校也是台灣學生可以用學測成績免試申請的陸校。 各校學測門檻不一 根據「祖國大陸普通高校依據台灣地區學測成績招收台灣高中畢業生」(https://www.gatzs.com.cn/z/tw/getYxxxZsjzList.action),香港中文大學(深圳)對台灣學子的學測要求是國英數+社/自4科總級分達到各科頂標總和,其中英文須達到頂標,或提供其他英語能力證明。 香港科技大學(廣州)的學測要求同港中大(深圳),不過數學考科必須是數A。 香港城市大學(東莞)要求的分數較低,是國、英、數A+社/自4科總級分達到各科前標總和,英文須達到頂標,或提供其他英語能力證明。 北師香港浸會大學是首家大陸大學與香港高等教育界合作創辦的大學,位於粵港澳大灣區的珠海市。該校對台生學測要求門檻最低,僅要求英文均標。 面試方面,跟香港校本部一樣,港校大陸分校也要全英語面試,其中港中大(深圳)採用的還是辯論的形式。另北師香港浸會大學表示,若考生學測國英數3科都達到均標,且雅思不低於5.5或托福(iBT)不低於80,學校將視考生情況,免除面試。 學費約香港校本部5至7成 費用方面,港校大陸分部學費,雖然比大陸大學和台灣大專校院都貴,每年約10萬人民幣起跳,但已經比台灣學子直接去香港就讀校本部便宜得多,僅約一半到7成左右。舉例來說,香港中文大學校本部學費每年港幣21.4萬,約合新台幣86.3萬元;但在香港中文大學(深圳)僅人民幣14萬元,約合新台幣63.8萬元,大陸分校的學費僅香港校本部的7成3。 更不用說香港科技大學(廣州),香港校本部學費是21.5萬港幣,約合新台幣86.7萬元;大陸分校的學費是10萬元人民幣,約合新台幣45.6萬元,大陸分校的學費僅香港校本部的5成2。另香港城市大學(東莞)每年學費人民幣11.5萬元,北師香港浸會大學每年學費人民幣11萬元。 港校大陸分校的另一好處是宿舍便宜,而且絕對管夠,不用像在台灣或香港必須擔心搶不到宿舍(港校宿舍費每年約3萬港幣,且只有大一或大二有床位,之後可能得搬出去住;校外租金約每年3到5萬港幣)。香港中文大學(深圳)住宿費每年人民幣2400元;香港城市大學(東莞)是兩人間,每人每年人民幣1200元;北師香港浸會大學住宿費是二人間每年人民幣6400元、三人間人民幣4000元、四人間人民幣3500元。

走過2019年「反送中」陰影和3年新冠疫情停滯期,港校近年已經重新回到世界頂尖大學前段班,與大陸龍頭北京大學、北京清華大學互有競爭。去年年底的QS亞洲大學排名,香港大學更取代北大,登上亞洲第一,且有5所港校進入QS亞洲大學前10名,讓港校非常驚喜。 QS排名創下歷史最佳表現 根據去年11月「2026年QS亞洲大學排名」,港校創下歷史最佳表現,港大從前一年的第2名超越北大,升至第1名,睽違15年重奪亞洲一哥寶座;香港科技大學從第11名躍升至第6名;香港城市大學由第10名升至同香港中文大學並列第7名;香港理工大學亦從第17名進步到第10名。港大跟香港理工大學、香港教育大學等都創下校史最佳排名。 全球排名方面,「2026年QS世界大學」排行榜,港校共有5所進入百強,港大是全球第11名;香港中文大學第32名,創歷史最佳紀錄;香港科技大學第44名,香港理工大學第54名,香港城市大學第63名。 港校成績跟大陸大學旗鼓相當。「2026年QS世界大學」,大陸也有5所進入百強,,分別是:北京大學第14名、北京清華大學第17名、復旦大學第30名、上海交通大學第47名和浙江大學第49名。 THE學科排名表現出色 再看今年1月21日出爐的另一排行榜,泰晤士高等教育(THE)世界大學學科排名,最新2026年數據,香港各校續獲佳績,共3個學科打入全球前20名,比去年增加1個,其中以香港大學的教育學排名最高,位列全球第7,香港中文大學的教育學科和港大的醫療與健康,分別排名全球第13和18名;香港各大學中至少有36個學科進入全球百強;香港嶺南大學今年首躋榜單,多個學科上榜。 細看各港校優勢學科,本地排名方面,港大有9個學科位列香港第一,包括工程學、醫學與健康、法學、社會科學、理學、生命科學、藝術與人文學、心理學及教育學。 香港中文大學有11個學科位列全球百強,其中教育學、醫學與健康、計算機科學,以及商業與經濟學打入前50名。 香港科技大學的計算機科學、商業與經濟學均躋身全球前30,工程學是全球50強,計算機科學更連續10年居全港之首。 香港城市大學有7個學科排名全球百強,其中商業與經濟學躍升至全球第36名,法學第41名,生命科學由去年第96名上升至今年第80名,是升幅最大的學科。 香港理工大學有6個學科躋身全球百強,包括商業與經濟學(第25名)、工程學(第43名)、社會科學(第52名)、計算機科學(第70名)、藝術與人文學(第77名)及理學(第99名),其中商業與經濟學位列全港第一。

學測成績即將出爐,據《梅花新聞網》整理,港校中的「三大」即香港大學、香港中文大學、香港科技大學的學測成績要求都是3科頂標起跳;學費則以香港大學最高,就讀該校STEM學院每年學費24.9萬港幣(約合新台幣100.5萬元)。港大學費已是連2年大躍進,從2024年18.2萬漲到今年24.9萬,漲幅已達3成6,相當驚人。 英語頂標是硬標準 看準香港國際化、全英語教學優勢,不少學子有意赴港就讀。香港8所公立大學都接受台灣學子以學測成績申請入學,至於非本地生名額再從去年的40%增加到今年的50%。台灣學子可用學測(General Scholastic Ability Test,GSAT)成績申請入學,香港大學、香港中文大學要求學測3科頂標;香港科技大學要求學測總級分頂標;香港理工大學要求學測4科達前15%(約頂標);香港城市大學視各科系要求,需1至4科學測頂標。 香港浸會大學需學測4科成績;香港教育大學是英語以外3科均標;香港嶺南大學接受學測成績。 另由於香港是全英語教學,因此學測英文成績一律要求頂標,且須通過全英語面試。若學測英文未達頂標,也可用托福、雅思等成績代替。 值得一提的是,港校通常接受台灣學生以學測成績申請入學,但針對「分科測驗(Advanced Subjects Test,AST)」成績,主要做為自主招生時的優勢補充,而非如同學測成績般的常規申請主軸。不過港大官網中明確提到,也接受台生分科測驗成績。 香港8校學費又上調8%至20% 學費方面,2025年8所港校的非本地生學費已經漲過一輪,2026年繼續上漲。其中,香港大學STEM學院漲至24.9萬港幣、年漲14.2%;非STEM學院漲至22.4萬港幣、年漲13.1%。STEM學院包括牙科、工程、醫學和科學學院、計算機與數據科學學院和創新學院;非STEM學院包括建築學院、藝術學院、商業與經濟學院、教育學院、法律學院和社會科學學院。 香港科技大學從18.5萬港幣漲至21.5萬港幣、年漲16.2%;香港中文大學從17.8萬港幣漲至21.4萬港幣、年漲20.2%,漲幅最大;香港理工大學從17.5萬港幣漲至20萬港幣、年漲14.3%。 香港城市大學從17萬港幣漲至19萬港幣,年漲11.8%;該校的獸醫學課程從35萬港幣漲至39.2萬港幣,年漲12%。 香港浸會大學從17.5萬港幣漲至19萬港幣,年漲8.6%;香港教育大學從16.7萬港幣漲至18萬港幣,年漲7.8%;香港嶺南大學從16萬港幣漲至17.5萬港幣,年漲9.4%。 獎學金、住宿費、生活費 港校由於學費高昂,通常都會提供多項獎學金吸引優秀學生,其中「新生獎學金」指的是入學時校方依據考生考試成績及面試表現給的獎學金,包括全額獎學金(學費全免加上生活費)、學費全免、學費半免等,大學4年期間須學業成績到達一定標準,才可以續領。 另港校的住宿費方面,以香港科技大學為例,校內宿舍(不含膳食、冷氣及其他雜費)是每年港幣1萬9162元至3萬3462元,每年生活費約6萬港幣。香港大學宿舍費是每年港幣1萬7290元到3萬7940元。必須提醒,香港寸土寸金,港校宿舍床位競爭非常激烈。校外住宿則約3到5萬元不等。

蔡鎤銘/淡江大學財務金融學系兼任教授 2026年除夕夜,中國大陸的春晚舞台不再只是影視歌舞的盛宴,更成為全球科技業矚目的焦點。當宇樹科技的機器人手持金箍棒、腳踩機器狗組成的「筋斗雲」霸氣登場,當松延動力的仿生人形機器人與蔡明同台飆戲、逼真程度讓觀眾難辨真偽,當一台台機器人整齊劃一地完成後空翻、跑酷甚至連續單腳空翻等高難度動作時,全球觀眾的「CPU」彷彿都被這波操作給燒壞了。這不僅是一場熱鬧的春節晚會,更是一場由中國大陸企業主導、震撼全球的人形機器人實力大閱兵,引發海外社群媒體上一片驚嘆與反思。 如果說2025年春晚宇樹科技的H1機器人扭秧歌是「一枝獨秀」的驚豔亮相,那麼2026年的春晚則毫無疑問是人形機器人的「集團軍作戰」。今年的節目中,宇樹科技、松延動力、魔法原子、銀河通用等多家企業的機器人輪番上陣,將春晚變成了全球規模空前的機器人競技場。這種「組團」亮相的現象,背後是產業從單純的技術展示向品牌競爭過渡的鮮明信號。 對企業而言,登上這個擁有十幾億觀眾的舞台,其價值遠超一般的廣告投放。這不僅是向全國人民拜年,更是向資本市場、潛在客戶以及全球競爭對手的一次公開閱兵。有業內人士指出,春晚的曝光度對於企業獲取政府訂單、推動大型企業的概念驗證項目具有關鍵的撬動作用。尤其對於松延動力這類成立不久的年輕公司,春晚成為了一個巨大的品牌放大器,讓「小布米」這樣的萬元級消費機器人一夕之間走進千家萬戶的認知,為後續進軍C端市場鋪墊了國民度。儘管市場傳聞參與春晚的合作門檻極高,甚至涉及巨額投入,但相較於其帶來的品牌價值與產業背書,這場「超級盃時刻」的投資回報顯然相當可觀。 今年春晚帶給全球觀眾的最大衝擊,莫過於機器人技術的飛躍式進步。回想2021年機器狗「犇犇」的簡單拜年,再到2025年H1略顯笨拙的秧歌舞,到了2026年,《武 BOT》節目中的宇樹G1機器人已經能流暢地完成一系列全球首創的高難度動作:連續花式翻桌跑酷、彈射空翻高度超過3米、兩步蹬牆後空翻,甚至是大回旋七周半。數十台機器人在高速跑位中實現了超低延遲的協同控制,其精準度與穩定性令外界咋舌。 這種技術上的降維打擊,直接引爆了海外社交媒體。許多外國網友反覆觀看影片,甚至懷疑這是否是電腦生成的動畫特效。從「這真的是真的嗎?」的疑惑,到「為什麼美國投入數十億美元研發多年,卻被遠離資金中心的中國公司輕鬆超越?」的靈魂拷問,矽谷與波士頓動力等傳統強隊彷彿都被迫陷入了沉思。這種震撼不僅來自於動作的流暢,更源於背後「運動智能、協同能力和控制技術」已進入一個高度成熟的新階段。正如有科技博主所言,這種集群機器人的精準控制,為未來在工廠、倉庫等實際場景中的大規模協同作業奠定了堅實的技術基礎。 如果說高難度的動作展現了人形機器人的「肌肉」與「運動神經」,那麼松延動力在春晚小品《奶奶的最愛》中帶來的仿生人形機器人,則直接挑戰了人類對於「機器」與「生命」的認知邊界。當那個擁有與真人別無二致的面容、能夠做出眉毛上揚、眼瞼自然眨動、嘴唇隨台詞精準開合,甚至帶有呼吸起伏感的仿生機器人出現在舞台上時,現場觀眾一度屏息,幾乎無法分辨台上誰是演員、誰是機器。 這種強烈的「人味」背後,是極為細膩的硬科技支撐。為了在30天內完成這款仿生機器人,研發團隊在僅巴掌大的頭部內,塞進了32個驅動動作的微型電機,僅嘴部就部署了12個自由度以解決發音與嘴型同步的難題。更首次在頸部安裝了3個自由度,讓機器人能做出側頭、探身甚至45度微仰視的細膩動作。配合高達60Hz的表情控制頻率與自研的多模態交互大模型,機器人徹底跨越了「恐怖谷」,其端到端交互時延被壓縮在1.15秒以內,真正實現了「話音剛起,表情已至」的流暢與自然。這種仿生技術的突破,不僅是為了舞台效果,更預示著未來人形機器人以更具親和力的姿態進入家庭、提供情感陪伴與照護的可能。 春晚的高光時刻,如同給火熱的人形機器人賽道再添一把乾柴。從摩根士丹利預測2026年中國大陸人形機器人銷量將成長133%,到預估2050年全球市場規模將達5兆美元,各種樂觀的數據層出不窮,資本市場的熱情幾乎溢出螢幕。然而,聚光燈之外,行業競爭早已進入白熱化,今年也被視為從「技術驗證期」加速邁向「商業爆發期」的關鍵分水嶺。 目前,制約人形機器人爆發的核心瓶頸仍在於「大腦」,即具身智能大模型的泛化能力不足,缺乏真實物理世界的數據積累。儘管基礎的運動硬件供應鏈正趨於成熟,甚至走向「平權」,但真正的護城河在於核心零部件的自研能力、數據積累以及將技術與特定應用場景深度結合的能力。正如業內人士所言,掌聲屬於精彩的表演,但訂單只屬於能解決實際問題的能力。2026年,行業將迎來殘酷分化,資本的估值邏輯正從追捧「概念與熱度」,轉向審視「可驗證的落地進度與營收能力」。對於無法在商業化上實現閉環的企業而言,春晚的熱鬧過後,等待他們的或許將是殘酷的淘汰賽。 2026年春晚,中國大陸的人形機器人軍團用一場史無前例的集體演出,向世界展示了從核心部件、運動控制到仿生交互與集群協同的全方位實力。這不僅是科技與文化的交融,更是中國大陸先進製造業從跟跑到並跑、甚至在某些領域開始領跑的一個縮影。從實驗室的樣機到春晚的舞台,再到未來的工廠與家庭,人形機器人正在加速從「昂貴的玩具」蛻變為真正的「生產工具」與「情感伴侶」。當全球目光聚焦於這場東方盛宴,一個由機器人重塑勞動力結構與人類生活方式的時代,已悄然拉開序幕。 ※以上言論不代表梅花媒體集團立場※

本月下旬學測成績將揭曉,《梅花新聞網》整理對台招生的37所985頂尖陸校,共有35校已公布簡章,僅北京大學和哈爾濱工業大學尚未公布。招生名額方面,廈門大學70人,人數居冠;南京大學60人,上海復旦大學、湖北武漢大學及中南大學都是40人,也相當可觀。 值得注意的是,北京清華大學、北京航空航天大學、西安交通大學都必須親自到校面試;中央民族大學、武漢大學和湖南大學則免面試。 時程方面,目前大陸大學都是3月1日到31日報名(僅中國科學技術大學收件到 5月1日),4月1日起開始書面審查,4月中下旬起陸續公布初審通過名單及面試時間,5月15日放榜。詳見「祖國大陸普通高校依據台灣地區學測成績招收台灣高中畢業生(https://www.gatzs.com.cn/z/tw/getYxxxZsjzList.action)」官網。部分陸校先前已報導。 ■北京市 中國人民大學 學測國、英、數、社/自4科頂標;預計招收10人。 5月14日前舉行校考,具體安排電郵通知。 該校根據報考及校考情況劃定校考合格線。分數排序,按照國、英、數、社/自4科總分從高到低擇優錄取,數學A/B、社/自分別取兩個科目最高分計入總成績;若總分相同,再按照校考成績、國、數A/B、英、社/自的順序,同分比較,從高到低擇優錄取。 北京師範大學 學測國英數3科,2科頂標+1科前標;預計招收20人(北京校區10人,珠海校區10人)。5月初舉行網路面試,面試具體時間安排詳見系統通知。 北京理工大學 學測國、英、數A/B、社/自4科前標(報考理工類,數A須頂標)。預計招收10人。面試時間及其他安排詳見郵件通知內容。 中央民族大學 學測要求:報考理工類科系,數A前標;報考經濟學類、管理學類科系,數A均標或數B前標;人文社科類(不含經管類)科系,國英數任一科前標。藝術類科系,國英數任一科均標,且須參加該校藝術類校考;原住民國英數任一科均標。 預計招收12人。4月中旬,各學院考官將考核考生報名材料(含個人展示視頻)。免面試。 ■天津市 南開大學 學測要求:報考文組,數學A/B頂標,其餘3科至少1科頂標、2科前標;報考理組,數A頂標,其餘3科至少1科頂標、2科前標。 預計招生10人,面試時間、形式及相關要求將以電子郵件通知。 ■遼寧省 大連理工大學 學測數A和自然前標,國文和英文均標。預計招收5人。線上面試。 綜合成績=面試成績+附加分(學測數A、自然頂標可各加10分) 東北大學 學測4科至少2科頂標+2科前標。預計招收10人。面試安排電郵通知。 ■吉林省 吉林大學 學測:報考文科須國文、社會2科前標,英語、數學2科均標;報考理科須數A、自然2科前標,國文、英語2科均標。預計招收20人。面試時間、形式及相關要求以吉林大學招生網(zsb.jlu.edu.cn)上公布為準。 ■上海 同濟大學 學測4科頂標。預計招收20人。網路面試。 華東師範大學 學測4科頂標。預計招收10人。初審通過的考生須隨時關注學校本科招生網發布的校測安排及其他相關資訊。 ■江蘇 南京大學 學測要求:人社類組須4科前標;理工、醫藥類組須數A頂標,國英自然3科前標。預計招收60人。4月18至19日遠程調試與面試。 東南大學 學測1科頂標+3科前標。預計招收10人。約4月10日公布初審結果,4月中下旬線上面試 ■安徽 中國科學技術大學 有別於其他陸校都要求3月1日到31日報名,位於安徽的中國科學技術大學依求台生在5月1日前上傳至報名系統,學測要求國文、數A、英文、自然4科頂標。預計招收4人。校方考核方式、時間及地點另行通知,詳見該校本科招生網。 ■山東 山東大學 學測1科頂標、3科前標。預計招收15人,4月中下旬面試。 中國海洋大學 學測4科前標,預計招收10人,面試安排另行通知。 ■湖北 武漢大學 學測「國文、數A頂標」+英文、社/自2科前標。預計招收40人。按「分數優先、遵循志願」原則,根據考生學測成績(實得級分)擇優錄取,科系之間不設級差分。第一排序是:國文+數A+英文,第二排序是:數學A。換言之,免面試。 華中科技大學 學測數A、自然2科頂標,國英前標。預計招收8人。有面試。依綜合成績=面試成績(百分制)+4科總成績(折算為百分制)相加,若綜合成績相同,依次按國文、數學A、自然、英文科目成績確定錄取順序。 ■湖南 湖南大學 學測4科前標,預計招收15人。根據綜合考核成績從高到低擇優錄取;若綜合考核同分,依次按照4科總級分,國文、數學(A/B)、英文、自/社單科成績高者優先錄取,擬錄取考生滿足第一專業志願。換言之,免面試。 中南大學 學測4科前標,預計招收40人。5月初面試。 ■廣東 華南理工大學 國英均標+數學頂標+社/自前標。預計招生30人,面試另行通知。 錄取原則:總成績=(國英數3科總級分45100)20%+面試總分80% 即國英數3科總級分折算為百分制後按20%計入總成績;面試總分是百分制,按80%計入總成績。考生總成績是百分制。若總成績相同,按國英數3科總級分、數學、國文、英文成績排序。 ■四川 四川大學 學測要求:理工類國、英、數、自4科前標,部分醫學類科系包含口腔醫學(5年制)、臨床醫學(5年制)、醫科試驗班(醫學基礎和法醫學)和公共衛生與預防醫學類,要求4科頂標。文史類科系要求國、英、數、社4科前標;文理兼收專業要求4科前標。預計招收15人。面試安排將於4月中上旬通過郵件通知,並在四川大學港澳台事務辦公室主頁(http://global.scu.edu.cn/)公布。 電子科技大學 學測數A、自然頂標+國英2科前標或不低於12級分。錄取人數視申請者人數和水準確定。有面試,初審結果4月中上旬郵件或電話通知,並在電子科技大學港澳台事務辦公室主頁(https://www.oice.uestc.edu.cn/)公布。 ■陝西 西安交通大學 學測要求4科頂標,預計招收20人。獲得面試資格者必須參加由西安交通大學組織的集中面試,面試時間暫定5月10日以前,必須親赴西安交大興慶校區參加(陝西省西安市碑林區咸甯西路28號),校方將組織專家考察考生的自然科學、人文科學、社會、心理、英語等綜合素質。 西北農林科技大學 國英數3科均標,預計招收12人。採線上面試。 ■甘肅 蘭州大學 學測國文/數A單科均標,預計招收10人。4月中下旬分類、分時段面試。

國立台灣師範大學新任校長宋曜廷將於本月22日就任,不過台師大全球校友維護母校校史委員會副主委馬秀嫻,近日投書《亞洲週刊》表示,該委員會去年12月29日發給宋曜廷的公開信,至今委員會尚未收到回覆。台師大「校齡虛長24年」之事,已近8年了,任期即將結束的現任校長吳正己,一手主導這個離經叛道的偽校史政策,是否愧對國人、校友?午夜夢迴,不知有沒有想過如何面對台師大14位前任校長? 馬秀嫻出生於澳門,1977年畢業於台灣師範大學國文系,是香港新亞研究所碩士、香港中學教師,曾任師大香港校友會理事長,現任國立台灣師範大學全球校友維護母校校史委員會副主委。 投書指出,2018年11月21日的校務會議由圖書館長柯皓仁提案增齡校史,讓世人都莫名其妙。事實上,早在2012年5月16日張國恩校長任內已經否決增齡議案。但是吳正己主持的2018年11月21日的校務會議,竟草率地只用10分鐘討論議題,定案前沒召開公聽會,沒徵詢海內外校友會的意見,也沒有按會議常規投票,便決定將國立大學的校齡更改。此舉真令世人驚愕莫名。 投書指出,台師大校史是絕對不容竄改的。首先,根據台師大官網文字:1945年12月14日至29日間,日本台灣總督府台北高等學校完成移交清冊予接收的台北高中,證實「日本台灣總督府台北高等學校」正式結束,走入歷史。 其次,根據台師大官網文字:1946年9月28日台灣省立師範學院於大禮堂舉行成立典禮。1951年3月第21次行政會議議決6月5日是校慶日。 此外,根據台師大第336次行政會議(2012年5月16日)議決:根據台師大歷史系吳文星教授和台灣史研究所蔡錦堂副教授兩位的專案研究計劃,並於民國該年4月30日召開公聽會,做成紀錄。議決:第一點,該校創立於1946年,校史公開資訊維持不變。第二點,該校創立時使用1922年原台北高等學校時期的校地校舍,今後請於各種相關活動辦理時彰顯或紀念校舍歷史。第三點,本案因無實質改變事項,毋須續提校務會議討論。 投書指出,有關資料,在師大官網紀錄,校務會議紀錄都清楚列出,不容作假。吳正己究竟根據甚麼理由,要在6年後再提案增加24年校齡? 投書表示,台師大創校70多年以來,為國家培育眾多人才,海內外校友不敢或忘。海內外校友對母校偽校史的反應,不但是校友應有的表現,也是國民應有的表現。 令人感動的事實如下: 第一,自2019年6月5日開始,兩位同是師大校友的師大退休教授,不斷向吳正己校長及全國校友總會理事長王金平等陳情,連續七年校慶日在校園舉牌,提醒老師學生,台師大的真實校齡。 其二,2022年2月1日一群香港校友發起連署投書報章,上網站連署。 第三,2023年5月27日美國校友連同台灣、香港、澳門及多地校友,共同組成國立台灣師範大學全球校友維護母校校史委員會,群策群力,為母校校史歸正大事,不遺餘力。 最後,「委員會」連續三年召開台師大校慶網上座談會。得到多位學者、專家、教授、老師參與,發言支持。他們是:雷倩主委、王積青教授、段心儀老師、區桂芝老師、夏教授、林保淳教授、陳復教授、周中天教授、潘朝陽教授、吳昆財教授,以及多位愛護學校的師大退休教授。 投書表示,2023年12月13日,委員會兩位委員到台北地檢署按鈴,告發吳正己校長公務員所掌之公文書登錄不實。 2024年6月5日委員會線上座談會亦向吳正己校長發出嚴正聲明,要求校史歸正,更期望社會人士關注。2024年8月13日委員會向洪孟楷委員呈上陳情書,洪委員轉致教育部鄭英耀部長。2024年12月30日委員會四位委員到立法院向羅廷瑋委員當面陳情。 國立台灣師範大學確實是中華民國政府在1946年創立的師範學院,除校地上部分建築物之外,與日本政府在1022年創立的台灣總督府台北高等學校,絕對沒有任何傳承關係。台師大創校70多年的成績,絕對是在台灣的中華民國歷任校長和老師的努力成果。 2025年12月29日,委員會已發出公開信給台師大新任校長宋曜廷,公開信副本亦送給吳正己、教育部長鄭英耀、師大全國校友總會前理事長王金平、現任理事長涂鐵雄、立法院教育文化委員會委員林宜瑾、葛如鈞、洪孟楷、羅廷瑋等。還有立法院長韓國瑜、監察院長,以及3個主要政黨的主席:國民黨主席鄭麗文、前主席黃國商賴清德主席、黃國昌主席。以上15位公開信副本受文者,委員會已一一呈上公開信。委員會希望中華民國各個相關主管機關嚴肅處理這件國家大事。國立大學是代表國家的,國立大學的歷史絕對不容竄改的。無論主導竄改的目的是甚麼?主導竄改的是甚麼人?台師大全球校友都不能容忍母校創校歷史被竄改的。台師大的首任校長是李季谷校長,不是日人松村傳。 該委員會要求宋曜廷上任之後,召開校內外師生公聽會,安排相關校務會議重審校齡議案,成立校齡勘正委員會,深入討論創校歷史,必須撥亂反正。台師大全球校友熱切期待在今年6月5日,國立台灣師範大學可以光明正大的,實實在在的慶祝創校80週年校慶。

科技創新引領未來,由教育部國民及學前教育署、新北、台北、桃園三地教育局共同指導,國立台灣師範大學科技應用與人力資源發展學系主辦,台灣校園人工智慧教育協會承辦之「智慧科技素養與程式設計創新應用競賽」正式邁入第五屆,去年再創新高,全台參加隊伍數近500隊約1200人,廣受家長好評!可見學子們對新課綱「科技領域」的重視與投入,對台灣未來AI人才的培育奠定良好的基礎,深耕萌芽。 新北市不只在去年啟動「AI素養教育三年計畫」,培養學生「會用AI、善用AI、懂責任用AI」,並為因應教育現場快速數位轉型,今年首度將「AI人工智慧教育」納入候用校長培育核心,在候用校長儲訓課程中將「AI認證」納入培訓核心,結合科技治理與教育趨勢,未來將打造具前瞻視野的智慧校園領航者,可見學會AI應用的重要性,將是未來競爭力中最不可或缺的基本能力。 創新應用競賽組委會榮譽主席吳清基表示:在面對AI的快速發展,鼓勵每位年輕人具備AI應用的能力,成為新時代人類的跨域實作人才。台灣校園人工智慧教育協會理事長伍必中表示:協會已連續五年承辦新課綱科技應用競賽,並為協助推動AI教育向下扎根,已持續舉辦近200場新課綱科技競賽「免費體驗」活動,幫助數千家庭從小扎根擁有科技素養,希望能帶動孩子們成為日後社會卓越的人才。

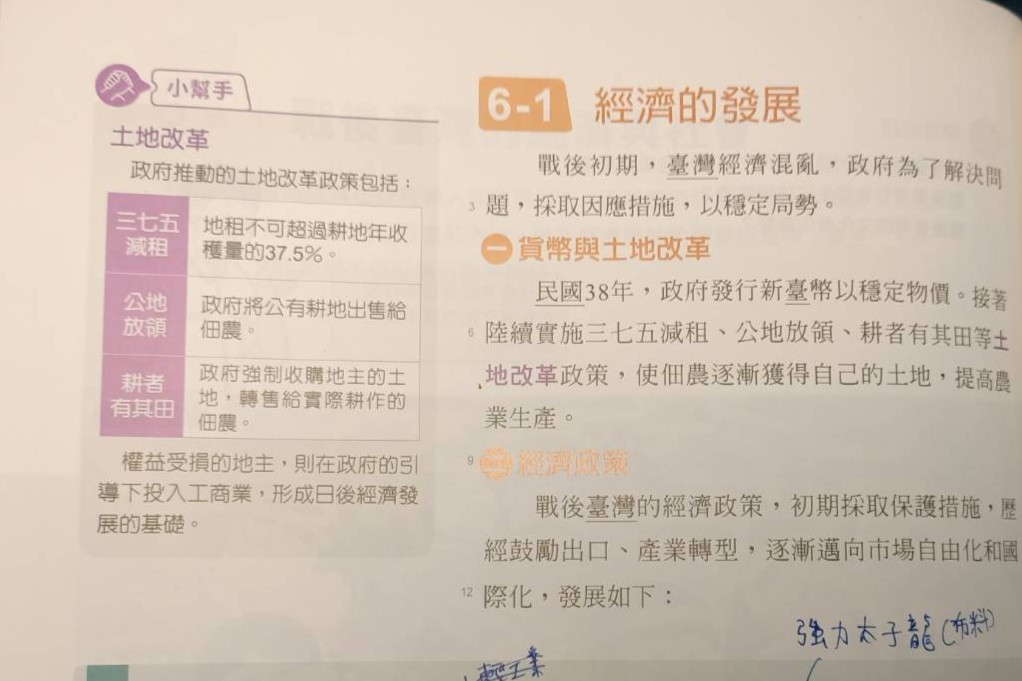

一名補習班老師去南部某國小代課六年級社會,講到二戰後台灣「三七五減租」、「公地放領」、「耕者有其田」等土地改革政策,卻被家長匿名投訴,說他講「威權時代」,氣得他在電話中與對方大吵,心累的他最後選擇辭職。該名教師對《梅花新聞網》表示,歷史就是歷史,他只是照課本說明,卻被扣上「將政治帶入學校」大帽,實在可怕。 該位老師表示,前段日子在國小代課六年級社會,講到台灣戰後經濟發展的美援跟土地改革,包括二戰戰後台灣土地一連串政策:「三七五減租」、「公地放領」、「耕者有其田」,沒想到緊接而來的就是被家長匿名投訴。 這位教師說,電話那頭問他為何要講「威權時代」,他解釋是「土地改革政策」,是「歷史」,必須說給學生了解。沒想到對方說他將政治帶入學校,是不對的行為,說會去教育局投訴他。這個「投訴威脅」瞬間點燃該名教師怒火,在大辦公室當場與對方大吵。事後雖然沒有接到被告的訊息,但這位教師仍選擇離職。 這位教師無奈指出,就是這種人,就是這種匿名爛制度,可以無止盡濫訴,毀了多少好老師的熱情。自己只是照課本來說明,歷史就是歷史,必須說給孩子聽,當成聽故事就好了,少數人卻扣上「威權時代」,實在可怕。 他對《梅花新聞網》表示,相信還是有理性家長;只不過匿名檢舉變成濫訴情況太普遍,老師疲於奔命在解釋,最後沒了熱情,損害的是學生的權利。他也表示自己在補習班教20年了,補習班是正職,學校是兼職,學校主任熟識,因為找不到老師,所以找他去代課。 這位教師指出,從頭到尾只是希望有一個合理的制度:「我們是不是該還給老師一個適當的教學環境?可以監督管理,但請具名,並且說明適當正確的理由,而非濫訴。」