這是一個曾經引起相當爭議的題目──確實由於它可以思考的問題很多,所以,也是個十分值得爭論的題目──究竟我們學術研究上應該把日本殖民統治時期的歷史稱為「日據時期」或是「日治時期」,才是恰當?

先看「日治時代」這個名詞吧,主張使用該名詞的論者總是把國際公法拿出來,強調那是根據國際社會中通行的法理;因而,應該接受國際社會所接受的,土地被割讓後轉移治理的統治觀點;也就是承認自身轉移了國籍,應該接受轉移國籍後的新國家的統治。這是根據國際法的形式而提出的主張。

例如,著名的例子是台大教授周婉窈,曾經高揭省新聞處在1950年發出的公文,由該公文不僅顯示出「日治」一詞,曾經是社會上的「俗稱」,因而,揭露出「日據」一詞,原來乃是官方「矯正」的結果;因而,它給予「日治」一詞,增加了語言應該「從俗」的意義。另方面,周教授竟根據其自身的所謂「日據」若用來講日本領臺之初的軍政時期(1895/08/06-1896/03/31),有其道理,但用來講整個日本殖民統治時期,就顯得不恰當。」的觀點,與其由肯定馬關條約的觀點而對該公文裡,只強調日本侵略而沒有提到台灣是「清廷在甲午戰敗之後的談判中,被割讓給日本,日本根據馬關講和條約,在和清廷正式換約後,來領有臺灣」,而大加嘲弄撻伐 。

周教授發現了相關的新史料,當然有其價值,但是,僅僅這樣的一封公文,真的就能使「日治時期」一詞,比「日據時期」一詞更為合理嗎?

作為一位學術殿堂裡的大牌教授,對於此問題的論述,就本研究前面幾章的探討來看,似乎周教授完全沒有深入周全的研究,對於高論這個問題的、這樣的學術權威,是否太輕率了?

再看「日據時代」這個名詞,它不只是關照了國際法的形式要件,它還努力「循名責實」地考察馬關條約是否真的如該約所公開宣示,也被勝利者遵循了。

換言之,台灣割讓,確實是根據了當年的國際公法,主張「日據時代」或「日據時期」者,完全願意遵從國際公法,但是日本之取得這個島嶼是否遵守了馬關條約所明確規定的「兩年自由選擇國籍」的條款呢?如果實質上,勝利者在依法行政上,有著嚴重的瑕疵,是否該法律仍然應該有效?對於這樣的現實,是否應該與沒有瑕疵的合理統治,區別開來?

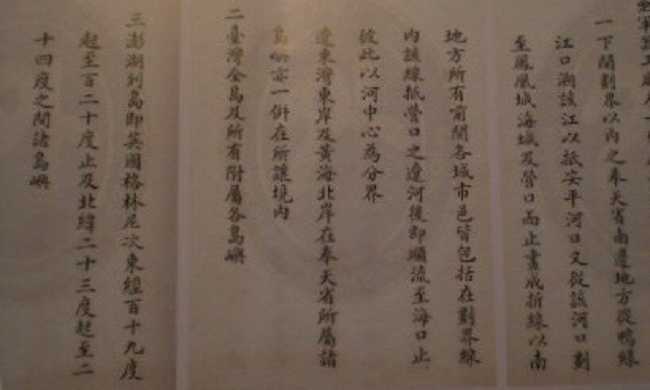

在前面的幾章裡,我們揭露了當年日本在「馬關和議」中提出議和條款的史實之各方面,尤其我們重視該約第五款,所強調的關於人民福祉的部分,我們知道國際公法當年主要是以平息國際社會爭議為目標的法律,但是,時至今日,我們豈不更應該也要重視該約中所強調的我們先民的福祉?──至少藉此提醒國際社會,在漂亮的國際公法中,不應該那樣忽視人民的基本福祉。甚至,雖然已是事過境遷,我們認為本研究中關於馬關條約由和議到簽約,更延續到條約內容的兩年期限的實際情況,都應該成為我們真正深入關心國際公法本身執行成效時,最深入的論例。

看看當年,除了前述我們提到的我島北部、中部、南部各有種種不同的慘事外,甚至那主張將台灣賣卻的乃木總督對於這段史實更曾公開有如此的兩段描述──

「余不日中,即將渡台,到任之首要工作並非討伐抗日份子,而是懲治暴官汙吏;將裁汰現有員額之半數;而今後之任用官吏所採方針者,第一為有意永居台灣者,至少能使台灣人民有同化之熱情者;其才學如何,並非首要之條件……」

「台灣由於戰勝之結果而行接收,以兵馬臨之,砲煙彈雨方收,內地人接踵而來,其多數倚藉戰勝餘威虐待在地人民;物品之買賣,以至借貸,往往背理枉法,利己損人,毫不為意;至文武各官,亦聞有以職務上之威力臨之;一旦有不從命者,或稍有涉嫌犯罪者,即行縛捕拘禁,甚至加以鞭笞者;於是雖告以非法,訴其無辜,而終不能免者,相率啣之;弱者徒自畏懼,強者遂至反抗。……」

不止於此,這位將軍在給他的朋友的書信中,還曾經戲謔的如此形容他個人的觀感──

「…台灣施政上,實在有不少使人不愉快的事情。人民的叛亂也不是沒有道理的。如同一個人給乞丐一匹馬,乞丐既無法養他,也不會騎,結果因被咬、被踢而生氣,徒成為世人笑柄,實在害臊之至……」

換言之,本研究認為,我們當然尊重國際公法在國際社會中的重要地位,然而,當年日本的乃木總督如此地承認自身統治的失敗,甚至不只是坦言「人民的叛亂也不是沒有道理的。」還自喻為獲馬被馬咬、踢的「乞丐」;這樣的史實,如果提交給國際社會,請他們深入而人性地考慮被統治者,在國際法上,所應該擁有的基本權利,應該絕對不是沒有意義的。

我們稱之為「日據時代」,藉以釐清當年我們島嶼與我們先民的這種特殊的,那像是被盜匪盤據般的處境,為何不可以呢?這是我們從國際公法的角度來考察,使用「日據時代」,並沒有不尊重國際公法,而是我們看中它可以產生的這種積極意義。

其次,關於「日據時代」,本研究認為還有另一重意義,作為學術研究的對象,還有一層值得探討的意義,那是「割據」的意思;那是針對在日據下我島先民曾經指謫當時的總督有「割據意識」;也就是民間在總督府的統治下,常會有「有苦無處訴」,好像台灣總督與在台日人「割據」台灣,我台人無力自主,也無人可投訴的情況。

當時的情況。

主要是1898年,第四任兒玉總督就任之後,前述在我島推出「台灣鴉片令」的著名民政長官,被日人美稱為「台灣現代化的奠基者」的後藤新平主持我們島上的各項事務時,對外界以宣稱「無方針」的方式,拒絕各界對於我島政的關切,建立了嚴苛的各項制度;讓我們先民從此生活在嚴刑峻法的宰制氛圍下;雖然他的任期在1906年,因其高升就結束了,並且當時新任的佐久間總督對他離開總督府時,為自己安排了總督府顧問的職位,頗為不滿。但是他的影響力,由於離職後,先後擔任過兩任遞相、一任外相、一任內相,飛黃騰達不可一世,因而,一直不斷。也因此,他去世前,所有新任總督履新之際,通常都要去其宅邸拜訪 ,請示治理台灣應注意的要項。

就我們所知,直到1919年,當時正當日本第一次真正的政黨內閣,第一任文官總督田健治郎也是他的姻親;就任時曾提出了多項令我先民期待的改革主張,然而,直到田總督離任之時,不只是其各項改革主張,絕大多數並未實際的進行;並且這位文官總督對於我島先民打壓宰制的手段絕對不比過去武官總督的手段來得溫和與柔軟。

此外,值得指出的是在後藤新平的系統外,「尤其是所謂『民敕』的特權階級,漸次養成一種割據心理,雖不至於把台灣看作他們的私有物,至少也是當作他們的勢力範圍……不過,官吏有一定的任期,也有調動升遷的機會,所以割據意識不及『民敕』的濃厚。……」

正是在這樣的情況下,我先民在戰後痛定思痛的論述中,曾經如此描述──

「台灣地理上為太平洋的一孤島,遠離日本本國……在台日人向國內宣傳,台灣是蠻煙障雨之地,生番毒蛇出沒……雖可使本國人望而卻步。但是台灣統治得失,尤其是台人對總督政治是否心服的問題,卻不能拒絕日本政府的過問……於是為了割據的完璧,同時也是總督府官吏自身的安全措施,必須嚴密的封鎖。」

在以上的比較之下,本研究認為稱呼「日本殖民統治台灣時期」為「日據時代」,應該是有相當根據的;比起僅僅以尊重「國際公法」為理由而命名,「日據時期」比較起來,確實更能表現那一段歷史的特殊背景。

最後,相對言之,台大歷史系教授周婉窈僅根據一份1951年台灣省新聞處所發出的,「俗稱『日治時期』有矯正必要應稱為『日據時期』」的公文,就根據所稱「俗稱」而率爾認定矯正「日治」為「日據」是不合理的;但是他的論述中,竟沒有注意到該公文中雖在描述上使用了「俗稱」兩字,但是原本公文的「矯正」對象僅是「公論報與國語日報」,並非省新聞處治理下的所有媒體。

因而,若只有該兩媒體上使用「日治」一詞,則其所使用的「俗稱」兩字,所描述的其實並不恰當,至多似乎只能使用「有稱」而已。更何況,該大教授本身的論述簡直絕無觸及本研究所指出的各重要部分──我們的大學者被社會頗高薪地供養在崇高的學術殿堂裡,不是應該以深入研究事務為最高責任嗎?一流學者應該比一般學者更深入而廣泛地研究,不是嗎;然而,在這個問題上,為何周教授的論述那麼不周延,就輕率地進行論斷了?

由於以上的理由,本研究認為「日據時期」一詞的使用,應該是比「日治時期」,甚至也比可能籠統與「荷據時期」混同的「日殖時期」,更能表現出我們島嶼歷史與它在國際法問題中別具意義,引人沉思的真相。

作者為歷史研究者。

●專欄文章,不代表i-Media 愛傳媒立場