中研院士許倬雲8月3日病逝美國,他曾接受大陸主持人許知遠訪問,許知遠問:「您93歲了,回顧過往最大的遺憾是什麼呢?」許倬雲深思許久,然後一字一字地說出:「但悲不見九州同。」這段訪問的視頻在大陸廣泛流傳,也被國台辦引用。

許倬雲去世後,中研院發新聞稿表示,許倬雲為推動台灣史研究的先驅之一,也常就社會議題提建言,展現知識分子追求自由的意旨;國台辦發言人朱鳳蓮則表示,許倬雲具有民族情懷,「始終以自己是中國人、是中華民族一份子為榮」,強調兩岸同屬中華文化,兩岸的文化血脈無法割裂,反對「文化台獨」,希望看到「九州同」的統一期盼,受到兩岸民眾的讚許,值得後人學習。

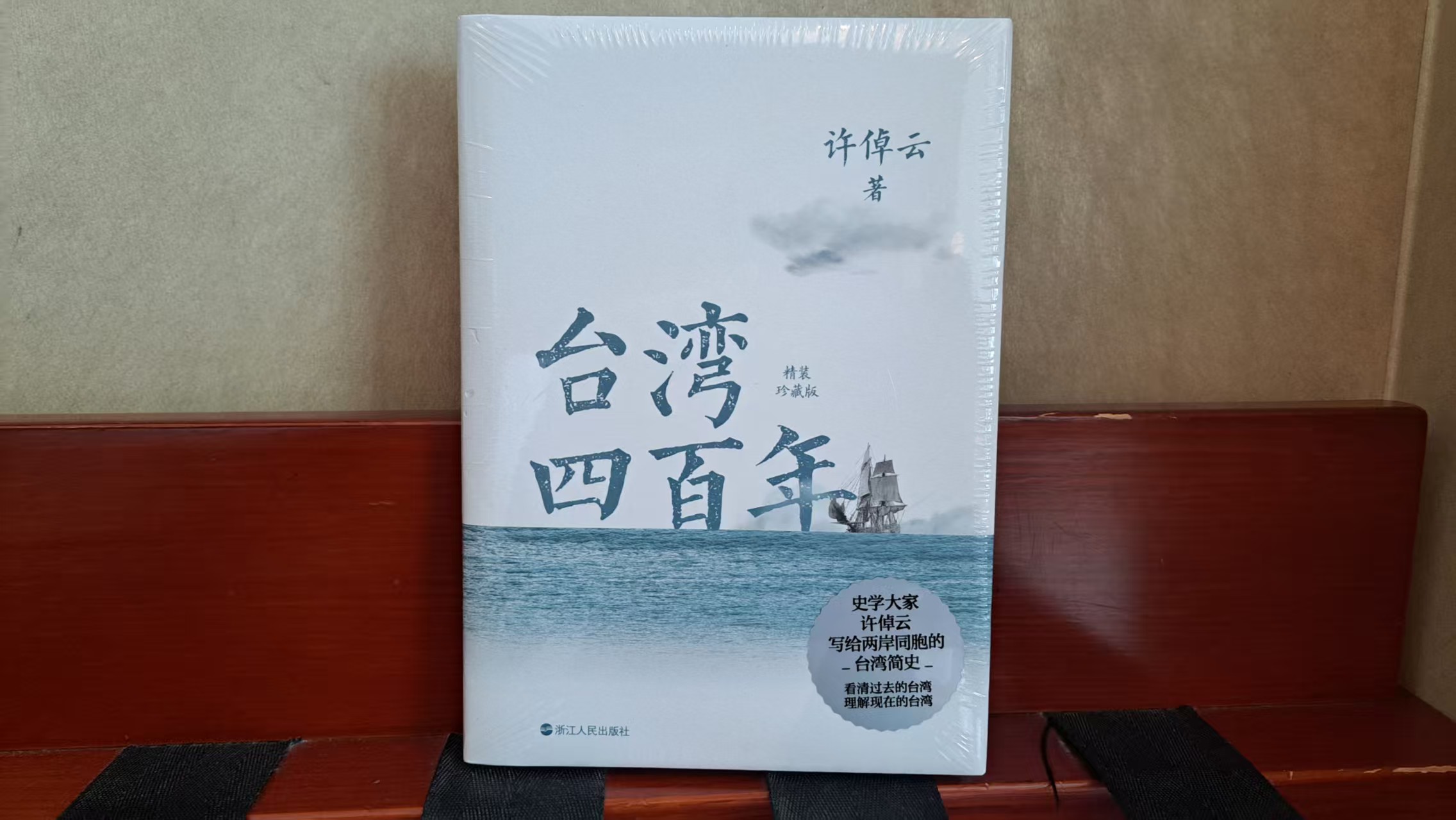

兩岸對許倬雲的肯定都是真的,他以世界漢學權威的地位於2012年出版《台灣四百年》,將台灣史研究推上國際學術研究殿堂;他也在接受大陸主持人訪問時說出,「但悲不見九州同」,而浙江人民出版社於2016年首度出版此書,並於2024年再版。

再版的《台灣四百年》附有一個小本的別冊,上面是許倬雲的口述紀錄;在談到兩岸關係時,許倬雲說,他不願意看見世界任何地方有戰火,「更不願意看見中國人自相殘殺」。

為了佐證「中國人不打中國人」,許倬雲特別提到蔣中正研製核彈的歷史,當年蔣中正想研製核彈是因為知道麥克阿瑟想往大陸丟核彈,蔣中正說,「與其你來,不如我自己有了核彈,和大陸談判」;蔣中正還問時任中研院長吳大猷台灣是否有能力做核彈,吳大猷回,技術上當然可以實現,但反問蔣中正:「你願意拿它來炸中國人嗎?你願意這邊的中國人炸那邊的中國人嗎?都是我們的兄弟和同胞啊」;蔣中正聽後站起來跟吳大猷說,「我當然不願意,如果做了,我就是中國的罪人。」

所以台灣直到現在只有核電廠,但沒有核彈,許倬雲指出,台灣的核武決策基本如此,他希望兩岸通過談判,和平地走向合理的統一。

許倬雲當年口述時曾表示,大陸和台灣兩地分割七十年,加上五十年的日本占領,文化不會完全一樣,但是中國這麼大,各省之間都有文化差異,西藏和漢地有差別,蒙地和漢地有差別,新疆少數民族和漢族有差別,這些都是事實,但「合異為同」,不是要完全求同,也不必完全求異,而是共同容忍彼此的差別,取其大的同,容忍局部的異,何嘗不好?

時值抗戰勝利暨台灣光復八十週年之際,許倬雲「和平統一」和「中國人不打中國人」的主張,值得兩岸中國人深思。