從快遞手上,拿到這本書,心頭突然「頓」了一下。終於,還是找到了啊!我跟自己默默的說。

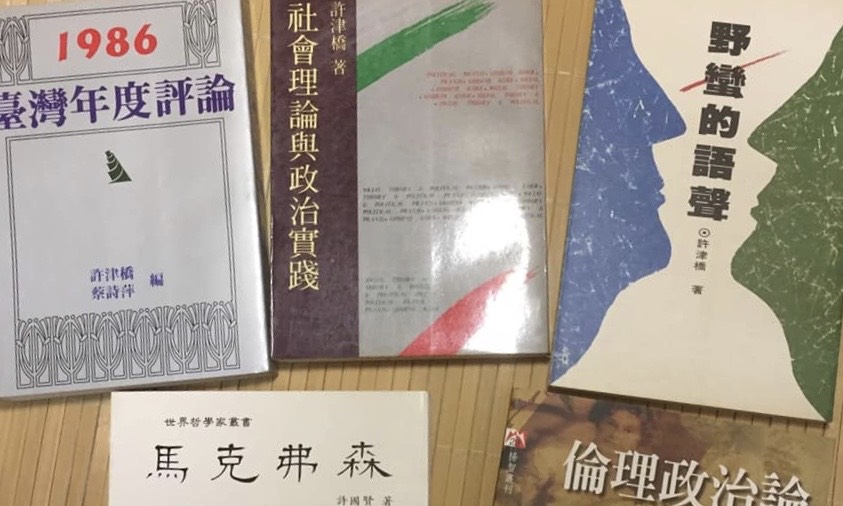

《1986台灣年度評論》。許津橋、蔡詩萍編。

我是為了許津橋,我年輕時的好友,而在網拍上,四處找這本書的。為了他,也為了我自己的年輕歲月。還有一票,昔日的,老友們。

許津橋不是本名。許國賢才是。

上網去查,會告訴你,他是台北大學公共行政系的特聘教授。專長是政治理論,政治哲學。出版的著作,都跟這些領域有關,但,他還出過詩集(很酷吧!)

也許還有些中年朋友,會記得,他編過一份頗有份量的思想性刊物《當代》。

我們都是念政治學出身的。但他大學是統計系,所以數理基礎,比我紮實。他後來繼續唸,拿了博士,在大學任教。我成了博士班中輟生,轉進了媒體。

但我們曾經一塊吃飯,喝酒(那時多半是啤酒),聊天,談台灣前途(沒辦法,當年的文青嘛),還寫文章。

我們組了一個讀書會,定期聚會,成員多半是社會科學的科系,但也有文學院的研究生。共同的信念是,不管學什麼,在思考一些知識性,政治性的問題時,基本上沒差,都是要有整體宏觀的視野。

於是,聊著,聊著,也就聊出了當時第一本用年度來回顧評論台灣社會所經歷之變革的討論集。

時間點,就在1986年。

許津橋,明明就是許國賢,為何用「津橋」二字?因為念政治理論,哲學的他,心儀牛津、劍橋,各取一字,當筆名。又為何,我在那麼多年後,這幾天,拚命在找這本書呢?因為,我的老友,許津橋,猝逝了。

他因高血糖引發酮酸中毒,又有敗血症,昏迷六天後,家人決定讓他走了。幾個老友分頭通知,大家才陸續知道他竟然就走了。

那晚,我回家,在書櫃裡翻來翻去,硬是找不著,於是上網找,終於找到一本,等了三天,書到我手上。

我總該為我的年輕時的老友,許津橋,寫點什麼。不枉朋友一場,不枉我們昔日共聚多年,合編過一本書一場。

1986年,是「黨外」在圓山大飯店,組黨的一年。

1986年,是國民黨宣布要解嚴的一年。

1986年,是台灣社會力,在八零年代風起雲湧的其中一年。

1986年,是台灣媒體感受到似乎有一個全然不同於威權體制年代的新訊息來臨的一年。

1986年,是台大學生李文忠被退學,是台大學生組成「杜邦事件調查團」等一連串校園風雲的一年。

1986年,是台灣知識界流行「韋伯熱」的一年

1986年,是台灣意識,是「台灣結」反覆在辯詰的一年。

1986年,是女性主義持續在發燒的一年。

1986年,是人文雜誌前仆後繼的一年,《人間》、《當代》、《文星》復刊、《台灣新文化》、《南方》,相繼接棒。甚至,我主編的《中國論壇》都做 好幾個專號,談台灣意識,台灣知識份子的角色。啊~那真是還不知道明天會怎樣,於是,全力以赴,要把今天過好,把明天拼出一個新局面的年代。

於是,我們編了《1986台灣年度評論》。圓神出版。連後來赫赫有名的「圓神出版」,當年當好年輕啊~當年我們還算年輕,多半在二十六七到三十出頭之間。

我們邀約的許多寫稿的朋友,當時,或者是碩士班,博士班研究生;或者是,剛剛當講師,剛剛從國外回來,或者,即將要出國唸博士了。

我們一心一意,想著,我們可以為這塊土地,做些什麼吧!

這群寫稿的朋友,後來,很多當了教授,少部分,在文化圈,在媒體界。不少人在台灣創出了名號,各有一片天。而當時,我們只是一群喜歡讀書,喜歡思索的年輕人,而已。

歲月悠悠。往事歷歷。也有些朋友,後來,比我們,先走了。

我拿到網路上找到的《1986台灣年度評論》,想著我的老友,想著我曾經的,笑起來,臉帶嘲諷,孤僻的神色的年代。

我沒有走進學術界,但那段愛讀書,愛思索的年歲,我養成的習慣,至今,仍是我的中年以後的日常習慣。

人,總會老去。人,總要跟世界,跟老友說再見。但,我們共同有過的青春,是我們共同的秘密,不會因為有人走了,便消失殆盡。

反而,我們會抓得更緊。

謝謝你,國賢兄。謝謝你,津橋兄。我們的青春夢,寫在《1986台灣年度評論》上。我們的青春夢,寫在你教學的認真,治學的嚴謹上。寫在你學生,對你的仰望上。

今夜,我手撫摸著《1986台灣年度評論》,我們這一群,臉上逐漸爬著歲月刻痕的老友們,懷念你,感謝你,想念你,津橋兄。

我們一同走過的讀書會歲月,我們一起思考過的,台灣在風雲變幻之前夕的歲月。

老友,慢慢走你的最後一程吧!我們仍舊是當年愛思考的一群老友。

送你,直到天涯。直到海角。

作者為知名作家

●經授權刊載,原文分享於作者臉書。

●專欄文章,不代表i-Media 愛傳媒立場。