話說那個下午,美編同志要我手寫書名放在書封時,我驚喜又惶恐。

大概就是半夜被斯德哥爾摩來的長途電話吵醒,通知得了諾貝爾獎那樣。我一直問她:我嗎我嗎是我嗎?我行嗎我行嗎?

她堅定而專業的腦袋,點了兩下。不多不少。(話說點頭是個學問,只點一下不夠誠懇,點三四五下叫做諂媚,點如搗蒜就是癲癇了⋯⋯所以這個兩下有多專業,我得說明一下。)

更何況啊,這本書是愛煞的作者的書啊。

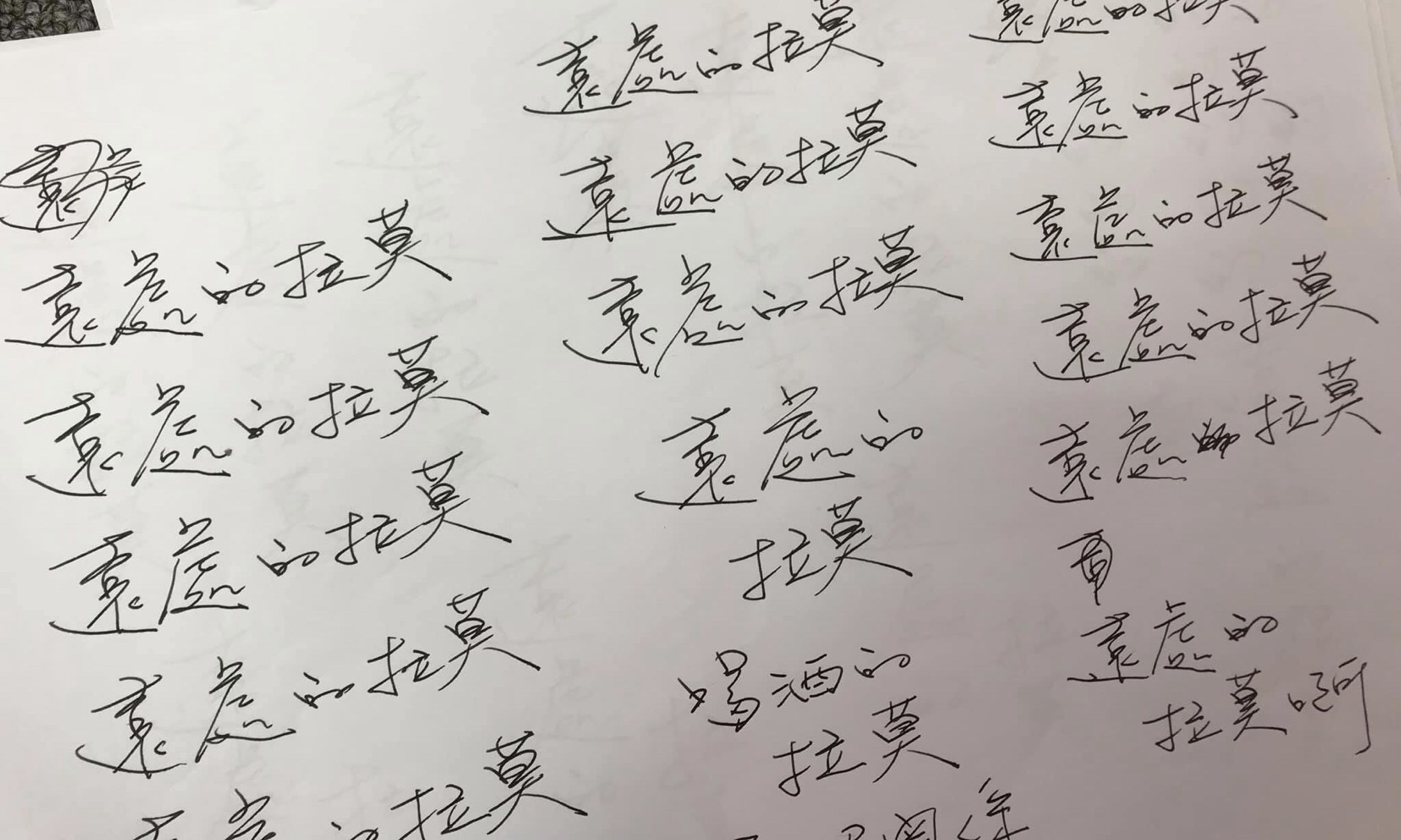

我轉頭回到座位,拿起A4的紙就開始寫,寫了七八張,揉掉四五張,像小學生交作業那樣,誠惶誠恐的交給美編同志看看,你要的是這樣嗎?美編同志沉吟了一下。

她說你寫得太整齊了,我不要你寫得整齊,要有那種那種有個性、有氣力,隨意一點都沒關係⋯⋯

那天晚上,我整個泡在A4紙上,換了三四支筆,寫了十來張,又揉掉了七八張,怎麼樣都覺得怪。我覺得我不能毀掉我喜歡的書,我沒辦法。

想起胡波說:他總是嘗試不同的越渡,摧毀某種狀態,讓自己幾近崩潰的邊界,他說啊,酒精是個好東西。

我去冰箱拿了一罐啤酒,開喝。越渡了嗎?還沒⋯⋯所以又喝了一罐。

這下有感覺了。我重新坐回書桌前,又寫了七八張。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

●更多文章見作者臉書,經授權刊載。

●專欄文章,不代表i-Media 愛傳媒立場。