【記者黃琮賀獨家報導】張國治從事多項藝文領域的創作,在攝影、繪畫、散文、及文學評論方面皆有出色的成績,然而有趣的是,網站及書籍作品的介紹中,張國治特別提到自我的本質是一名詩人,對他而言,詩是一種最為精緻的情感載體,對於詩的創作歷程,要從他的成長經歷說起。

出生在金門的張國治家中在城鎮上經營著雜貨鋪,在當時,雜貨舖的生意還算不錯,比起其他的農家子弟更為幸運,他從小就可以接觸到許多課外書籍,喜歡大量閱讀,就這樣,藝文的根深扎在張國治的童年,且不斷隨著歲月成長而茁壯。

外在環境的因素下,張國治有著不同於常人的童年,他經歷了國共對峙的戰爭時期,單打雙不打的飄搖年代,張國治是在這樣特殊的動盪氛圍下長大的。

「我在十七八歲時差點被炸死,有一次為了考試,我自己到鎮上買考前複習的相關書籍,那是傍晚的時分,路上沒有什麼燈光,我邊走路邊看書,突然,一陣閃光與巨響讓我嚇呆了。」

張國治說眼前一片炙紅的鋼板彈片就這樣傲慢的插在他的身前幾吋,再兩步,就要先回老家了。

在金門成長的歲月給予張國治很多創作的養分,他說以前島嶼上非常多禁令與規矩,那個戰爭的年代,金門人全民皆兵,滿十六歲後,不管男女皆會佩槍防身,每隔一段時間,大家都會被檢查槍械是否有做保養。

「金門是當時臺灣與中國大陸間的重要防線,不難想像以前當兵的人只要抽到金馬獎(到金門或馬祖當兵),旁邊的人是歡天喜地,抽中的人難過至極,如喪考妣,不知道是否能安全返鄉。」

也因此,那個人心惶惶的年代,張國治說逃兵事件時常發生,每當有逃兵事件時,島上就會響鈴,除了封島外,大家都會被召集在一起進行點名,他無法忘記那個畫面,大家三三兩兩在同一個空間閒暇聊著天,他自己則是會帶一本書,利用空閒時墜入文字的世界。

環境的因素並沒有讓張國治怯退對於藝文領域的愛好,反而成為一股實質的動力,不斷把他推向心中的嚮往,他說以前在金門城的廣場上有一片牆會刊登報紙,那些資訊、文字是他的精神食糧,張國治說印象非常深刻的是報紙的副刊刊登了余光中的詩,那首《西出陽關》開拓了他的文學視野,他開始對於詩的形體產生強烈的好奇,1974年自己開始在作業簿上嘗試寫詩,後來也接觸了《楊喚詩集》、《醒之邊緣》、及余光中的詩集,這些養分讓他的文學之路更為寬廣,張國治篤定的走向詩的沃野。

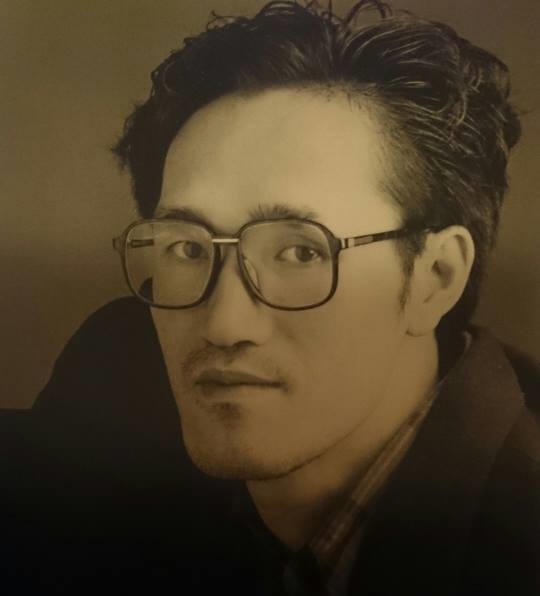

圖/張國治提供

後來張國治出版了一本詩集《戰爭的顏色》,這本詩集建構於他在金門特有的成長經驗,對於戰爭烽火的控訴,張國治透過文字、透過詩體的排律一一書寫、紀錄,那個惶恐年代的歲月遂成為燎原的火海,不斷燃燒張國治對於故鄉的情感,他用詩來書寫這樣鮮紅的記憶。

為了追求更高的藝術學識,張國治僅帶著家中給予的一千三百塊錢來到臺灣念書,他說在國立藝專的求學時期過的非常困苦,當時為了生活必須兼差,張國治說他畫了好長一陣子的鼻煙壺,一個壺成形後他負責上色彩繪,兩個多小時才能畫好一個,以量計算,一個壺可以賺七塊錢,但是當時一個便當大概要十三塊錢,工作將近五個小時,他才能飽餐一頓。

「當時求學的生活真的太辛苦,很常餓肚子,吃饅頭、吃麥片,為了生活打了很多工,也時常需要遠嫁中壢的姐姐資助,那個時期,同學也幫了很多忙。」

張國治說以前有段時間也會幫忙一個麵包店的老闆工作,老闆當時想要開發情趣用品的器具,張國治則是幫忙他畫器具的設計圖,「我就是幫他畫男生的陽物或女生的身體,畫好設計圖,老闆會帯我去附近夜市吃飯,那時的我有飯吃,就覺得人生實在很幸福。」

直到有一次難堪的經歷,讓他永生難忘,張國治說有一天自己的肚子實在餓到受不了,想到麵包店尋求老闆幫助,可是當時老闆不在,他只能向老闆娘商量,然而老闆娘的拒絕讓張國治覺得難為情,卻也讓他對於未來的創作之路更加努力,他說,「那個難堪的感覺我到現在還記得,我要拼命努力,我不想要再讓自己跟任何人低頭。」

追求突破、不斷探索是藝術的本質,即使張國治老師開始擔任教職,他卻絲毫不敢懈怠,在藝術及文學的領域中不斷有作品產出,他說自己不願流於單一技巧、形式及風格,他要不斷開發自己的潛能,引領創作的泉源持續流動不停滯。

談起詩對於自己人生的重要性,張國治說詩是藝文領域中最為精緻、最為濃縮的載體,對他而言,詩是一種至高境界的領域,相較於其他文體,詩的形式不但富含著文學理論的表現形式,但它更講究文體的音律及聲籟,從古詩的平仄就可以知道詩的律動性。

「我打江南走過,那等在季節裏的容顏如蓮花的開落,東風不來,三月的柳絮不飛,你的心如小小寂寞的城……,這幾段文字讓我有了意象,我唱歌不好聽,但是吟詩時卻很悅耳,這首詩是鄭愁予的《錯誤》,名歌手羅大祐也唱過。」

張國治說中國古詩與英文詩歌都非常講究節奏、語氣,就好像在唱歌一樣,「詩」這個文體透過簡短的文字去形塑意象、表達情感,對於口語的朗誦有著音律起伏,這樣的文體深深讓他著迷。

眾多藝術領域的創作讓張國治老師交融其中,他認為藝術在本質上都是相通的,他說,「一切都是美的召喚。」

圖/張國治提供

特有的生活及成長經驗讓張國治在藝文領域中不斷探索,張國治的人生已經全然沉浸在這樣的學識領域當中,透過創作,他不斷在開發自己,他相信,自己的能量不僅於此。

保持好奇是驅使他不斷向前的動力,過往的生活經歷、對於美的追求、對於藝術哲學的探索讓張國治建構出自己特有的藝文風采,他不願滿足現況,就如同他不斷勉勵自己的話語,「創作的路途像流水一般,永不止息。」