為慶祝北京故宮博物院建院100周年,「百年守護——從紫禁城到故宮博物院」特展自9月30日起於午門展廳開幕。其中,素有大陸「國寶中的國寶」之稱的《清明上河圖》,在沉睡十年後再度全卷展出,吸引高度關注。

據《中國新聞周刊》報導,《清明上河圖》上一次公開展出,已是2015年北京故宮「石渠寶笈特展」。當年觀展人潮洶湧,每位觀眾平均僅能停留三分鐘,甚至出現「故宮跑」與「通宵排隊」的盛況。今年適逢院慶百年,故宮將《清明上河圖》《五牛圖》《伯遠帖》等重量級文物同時亮相,展覽自9月30日至12月30日,部分書畫僅限期展出。

由於《清明上河圖》屬極為脆弱的古代絹本長卷,依照故宮規定必須「展一次、休眠三年」,近20年來僅在逢五年份全卷開展。自2015年後,此圖再未公開,至今已闊別觀眾整整十年。

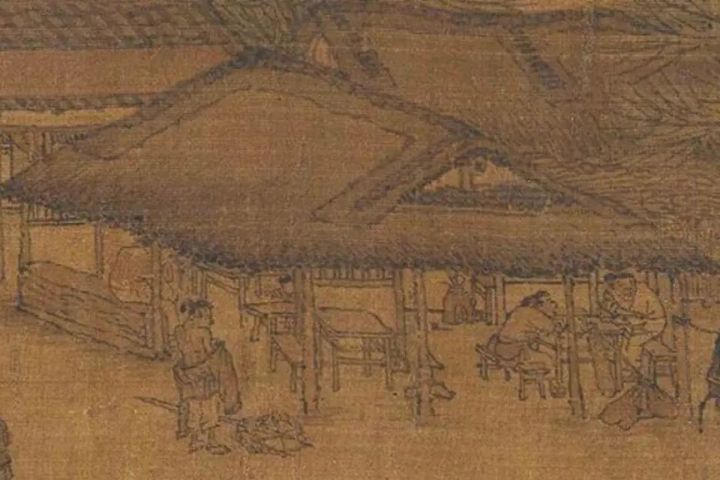

《清明上河圖》出自北宋畫家張擇端之手,全卷長逾5公尺,描繪北宋汴京(今河南開封)城內外與汴河兩岸的市井百態。畫中共繪人物五百餘名、舟船二十五隻、房舍百餘座,細膩刻畫市民生活,宛如一部「宋代社會全景圖」。

此圖自宋徽宗時期入內府,歷經金、元、明、清多次流轉,清末曾被溥儀攜出宮外,1958年由文化部撥交故宮博物院,迄今保存完好。除張擇端原作外,明清兩代亦有多幅仿作傳世,如仇英版本及清宮合作本,展現不同时代的城市風貌。

長久以來,《清明上河圖》被視為盛世圖景的象徵:街市繁華、商旅雲集。然而部分學者提出另一種解讀——畫中隱藏着對北宋社會危機的警示。

北京故宮前研究室主任、美術史家余輝指出,畫卷中可見「驚馬闖市、船橋險情、酗酒成風、占道經營」等場景,甚至有「屏風苫布」細節,或暗示當時因黨爭而焚毀文物書畫的歷史事件。他認為,張擇端藉此傳達對北宋末期政治鬆弛、社會隱患的憂慮。

明代禮部尚書邵寶亦曾評語,該畫「明盛憂危之志」,提醒觀者盛世背後潛藏危機。

《清明上河圖》不僅是一幅描寫市井風貌的長卷,更是中國繪畫史中突破性作品。其「散點透視法」與「像素級」生活刻畫,使繪畫承載了更豐富的社會意涵。「張擇端在畫卷結尾寄寓了他的憂患、期待與迷茫。」余輝強調,「這不僅是一件藝術品,更是一份儒家士人的精神遺產」。