「我的母親就是一個不服輸的人,我父親這個人就是一個正義天使,山東人非常直,山東人很善良、很認命」!

知名鑑價達人秦嗣林,從小在基隆土生土長,他的父母都是山東人,卻因戰亂來到台灣,而他小時候居住的懷魯新村,正是山東人在基隆的聚落之一。

秦嗣林的父親秦裕江來自山東日照,在家鄉不只是地主、還曾擔任村長,但隨著國共內戰爆發,為了躲避共產黨追殺,秦裕江先逃到外地,留在家鄉的妻子張守翠,由於土地財產全被充公,只得帶著兩個孩子淪落街頭,靠乞討維生。

「我常常講說我家是丐幫,我母親在老家要飯,她當時還裹著小腳,就這樣帶著年邁的公公跟兩個孩子,一邊逃難、一邊乞討,從日照、青島、一路到上海去找我父親會合。」秦嗣林說。

抵達上海後,一家人好不容易團聚,但隨著戰火延燒,1950年,秦嗣林的父母在「舟山大撤退」中,搭上名為「茂利號」的船隻來到台灣,然而,抵達基隆時,卻因為沒有入台證件,整艘船的人都被扣在基隆港下不了船。當時,船上約有300多人皆來自山東日照,消息傳開後,同樣是山東日照人的華北船王賀仁菴,以及山東省主席秦德純決定出手相救,在兩人大力奔走之下,300多人終於成功入台,並安置在基隆光華巷一帶,也就是後來的「懷魯新村」,也是秦嗣林出生長大的地方。

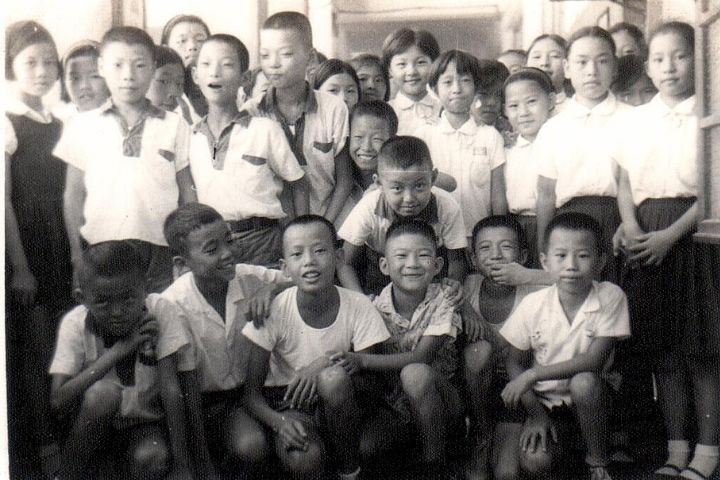

懷魯新村原名「光華巷」,位於基隆女中附近的東明路巷弄,由於200多戶居民皆來自山東,因而取「懷魯」之名,房舍依山而建,每一戶大約5到6坪,儘管簡陋狹小,但彼此就像家人一樣互助,裡頭的人情味特別濃厚。

「我大概四歲以前都住這裡,讀幼稚園之前我聽不懂國語,因為村子裡都講山東話,那我父親在這裡也像是村長的角色,大家感情很深厚,當時有很多單身的叔叔伯伯,生病了我父親就去醫院探望他們,萬一死了,我父親就幫忙處理後事,我以前就是負責在告別式上哭的那個『職業孝子』。」秦嗣林回憶。

落腳基隆後,秦嗣林父親原本以三輪車為業,攢了積蓄後又改做營建工程,而且十分注重孩子的教育,不料,父親後來生意失敗,還背下了龐大債務,看到雙親如此辛苦,秦嗣林便決定在高一時輟學,跑到台北的當鋪作學徒,自此開啟了他的鑑價人生,卻沒想到,人生中的第一次交易,就被騙了上百萬。

「我為什麼鑑定會這麼強?因為我學費繳得夠多!我常常被騙,一哭就三天,然後我父親就會說,『別這麼沒出息好不好,你當錯了就是你學藝不精,你哭幹嘛?!』」秦嗣林說。

父親的教誨,秦嗣林始終銘記在心,不但在當鋪界闖盪近50年,更出書上節目,成為家喻戶曉的名人,甚至以父親之名成立獎助學金,扭轉了外界對當鋪的刻版印象。

身為遷台二代,秦嗣林對父母的故鄉一直有著特殊的情感,兩岸開放後,不但常陪著父母回山東,更從祖墳帶了一把泥土回台灣,對他而言,那是父母的根,也象徵著堅毅不拔的精神。