1937年「七七事變」爆發後,日本迅速對中國主要城市展開密集式轟炸。中國空軍作戰能力有限,僅百餘架可升空作戰的戰機,且機種各異、零件缺乏,更沒有現代通訊與導航裝置。不論在上海、南京或廣州空域,中國飛行員往往在近乎「盲戰」情況下與日機纏鬥。據《紅星新聞》報導,根據史料,抗戰八年時期,蘇軍至少2000名飛行員赴陸協助抗戰。

古絲路再啟航 蘭州成中蘇空軍聯戰「前線指揮所」

抗戰初起時,日軍擁有近千架現代化戰機,隨進軍節奏迅速修建前進機場,一舉奪取制空權,對各大城市與後方交通線進行無差別轟炸。而在美國與歐洲拒絕出售飛機後,當時的國民政府艱難地轉向蘇聯求援。

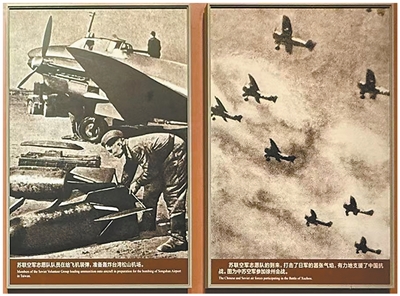

1937 年 8 月,中蘇兩國簽署了《互不侵犯條約》,當時蘇共總書記史達林(Joseph Stalin)親自批准秘密派遣空軍志願隊來華。自10月起,蘇聯飛行員陸續分批夜行翻越天山與阿爾泰山,從伊寧、烏魯木齊一路抵蘭州。這些飛行員中有現役空軍,也有經驗豐富的航空機械師、密碼員與工程師,部分戰機甚至拆成零部件,用貨運卡車越過沙漠,抵達哈密後再由中國技師重新裝配。

蘭州不僅是援華物資的集散重鎮,且迅速改建成適合作戰與訓練的「國際空軍基地」。中國空軍第四路司令部駐防於拱星墩機場,而蘇聯方面則進駐臨洮與西固的軍用機場。為便於協同,中蘇決定建立雙語指揮辦公室,飛行作戰表、氣象通報、針對日機性能所製作的戰術分析圖皆同時用俄文與中文標注。

血戰武漢與南京 中蘇聯隊打破日軍神話

蘇聯空軍志願隊抵達中國後,第一次面臨的即是南京與武漢上空的激戰。1937 年11月21日,普羅科菲耶夫(Georgiy Prokofiev)大尉率23架 I-16戰機從蘭州直飛南京。22日清晨,7架 I-16 與20架來襲日機在上空遭遇,中蘇聯隊首戰即擊落敵機3架、重傷1架,這是南京保衛戰以來中國空軍首次在空戰中取得優勢,南京民眾當夜放鞭炮慶祝,被稱作「第一次勝利夜」。

1938 年初,武漢成為中蘇聯隊主戰區。當日軍試圖摧毀中國臨時首都武漢的航空戰力時,蘇聯飛行員多次在武漢上空迎戰節節逼近的日軍機群。戰鬥機大隊中隊長列夫•舒斯特爾(Lev Shustel)在1938年4月29日一次空戰中與敵機正面相撞壯烈殉難。犧牲前一個月,他從前線寄信給妻子米娜(Mina Shustel),信中寫道:「我深信一切終將好轉,你要撫養女兒健康長大。」此信如今被葉蓮娜(Yelena Shustel,舒斯特爾外孫女)捐贈武漢抗戰紀念館,成為全館最受民眾注目的展品之一。

蘇率28架戰機直撲台北 創造「松山奇襲」

同年2月23日,轟炸機大隊長波雷寧(Colonel Borenin)率28架轟炸機自漢口高空突圍,在缺氧、強風惡劣條件下直扑被佔領的台北松山機場。轟炸機群低空投彈,一舉摧毀日軍飛機40架,炸毀儲油罐與機棚。此役直接改變日軍華南航線規劃,被譽為「松山奇襲」。

1938年尾,日軍發現中蘇聯軍核心根據地在蘭州,遂制定代號「百號作戰」空襲計劃,以摧毀東郊拱星墩機場及黃河鐵橋為目標。1939年2月20日午後3點40分,9架重型轟炸機編成三角陣型直扑黃河。一聲起飛命令下,中國第十七中隊與蘇聯志願隊共12架戰機升空反擊,中蘇聯隊採取高空俯衝射擊戰法,短短15分鐘內擊落敵機4架,餘者狼狽逃竄。

日軍「百號作戰」、「田號作戰」攻蘭州

日軍誤判蘭州空防被擊潰,三天後再發動「第二波百號作戰」,此時中蘇聯隊已提早布陣,將戰機散布於黃河兩岸高地,採用背光射擊,先後擊落日機 7 架,迫使敵軍放棄對拱星墩機場的轟炸,轉而投彈郊區平涼與靖遠。此役之後,蘇聯空軍共有7名飛行員獲頒中國「星序勳章」,並舉行聯合祝捷會。蘭州各界更將刻有「功蓋戚俞」四字的銀杯贈送志願隊,象徵兩國血戰同心。

然而,艱苦戰鬥並未就此結束。1939年冬至1940年春,日軍又製定「田號作戰」,聯合華北航空兵團對蘭州、重慶、成都發動大規模空襲。數據顯示,日軍僅在1939年11月27日一天內,就出動72架次轟炸蘭州,造成7000多間房屋被毀,60人犧牲。但在中蘇聯隊協同阻擊下,日軍始終無法突破蘭州西北防線,自此之後,蘭州再未遭遇戰略性打擊。

英雄不朽——蘇聯飛行員為中國抗戰寫下不朽篇章

在中國戰場上,蘇聯飛行員不僅是航空戰士,更與中國軍民結下深厚革命情誼。飛行中隊長斯柳薩列夫(Slyusarev)在一次對日空戰中被彈片擊中氧氣管,在8000米高空緊急迫降後,被甘肅農民藏匿於民房,用中藥敷治、以紅糖與孩子尿液自製止血藥救活。「如果不是中國人民冒死救助,我父親就回不到莫斯科」,其女兒娜塔莉婭(Natalia Slyusareva)受訪時語帶哽咽地說。

根據中方統計,截至 1940 年底,蘇聯空軍志願隊共擊落日機539架。日本自方資料證實,日軍「四大天王」級王牌飛行員中,有三人是在中國戰場被中蘇聯隊擊落。同時,211名蘇聯飛行員在中國戰場陣亡,其中年齡最小僅22歲。某轟炸大隊最初來華60人,返回時僅剩 16 人。

1941年4月蘇日簽訂《中立條約》後,蘇聯被迫撤回援華力量。飛行員臨離開時,蘭州人民自發在街頭送別,一位母親抱著孩子獻上繡有「保衛和平」的布旗;一名老人站在東大街拱門下,高喊:「謝謝你們!中國永遠記住你們!」

武漢、南京、重慶先後設「蘇聯空軍烈士墓」

近年來,隨著中國大陸對抗戰歷史的深入研究,當年「中蘇聯隊」的功績逐漸被重新認識。武漢、南京、重慶等地先後設立蘇聯空軍烈士墓,俄羅斯後代協會與中國大專院校合作開展紀念活動。葉蓮娜將外祖父寫給米娜的家書全文公開,並受邀對中國大學生講述跨越80年的家族記憶。

如今,中國人民抗日戰爭紀念館中展示著蘇聯飛行員使用過的氧氣面罩及彈倉零件,在俄羅斯莫斯科「世界反法西斯戰勝紀念展」上展出的《鷹擊長空——蘇聯援華空軍志願隊圖錄》則記錄每一位在中國犧牲的飛行員姓名、部隊與墓址。他們並非無名之士,而是世界反法西斯戰線上真正的英雄。

習近平訪莫斯科時,曾引用蘇聯飛行大隊長庫里申科的話:「我像體驗祖國災難一樣體驗著中國人民正在承受的災難。」這句話不僅是飛行員個人戰鬥宣言,也是當年兩國人民共同捍衛和平的精神坐標。

只可惜,當年的中國是中華民國,所有合作都是中華民國的國府與蘇聯簽署的合作計畫,但國府退居台灣後,大陸已繼承當年的國府,包括紀念活動與話語權。