【愛傳媒朱亞君專欄】我偏生喜歡那些敏感纖細的神經,那些易碎的脆弱,常常讓我的心跳漏了一拍。

我其實是一個對音樂滿低能的人。

朋友把他數十萬的耳機掛在我頭上,放不同的曲目要我聽那差別,他說水位低50公分,發出來的電力都會影響音質(不排除他在唬爛)。我閉上眼睛,聽了很久,努力辨識除了大小聲之外的種種,也很想假裝在享受。

開車去花蓮,一路反覆只聽 RIO的一首歌。行過縣界車達秀林鄉,煞車一踩停在路邊,喘口氣,這才發現自己一直在單曲循環。

讀林楷倫,不管他寫甚麼魚,對我來說都是魚魚魚;看瓦力,不管寫古典還是流行,對我來說也都是歌歌歌。不過這重要嗎?一首寫舒伯特的〈鱒魚〉的文字,帶我回到國中校園;一首Los Indios Tabajaras 的〈Always in My Heart〉,走回看王家衛電影的那個青春。鬼故事啊,瓦力總是這麼說。

我從來沒有想分辨瓦力筆下的虛實,擊中了就是實。

這就是音樂的魔性啊。你愛的歌殘忍地洩露著你的心跡,像是小說裡偷偷畫線的句子。那是我一個人才能咀嚼、才能哀悼、才能哭才能痛才能知曉的時光。

我們記憶點才不是歌手製作人音樂背景,是那騎著摩托車迎著風掉的眼淚,是在沙灘遙想距離12000公里情人在海那邊的思念,是在北淡線慢車上與你分享半邊耳機的親密。

所有的情歌,都是悼亡。在遺忘之前,還好我們有瓦力。

然後,然後我根本已經忘記朋友高級耳機的樂聲了,我記得的是,我閉著眼聽了半天,正想說自己沒慧根,他用雙手捧起我的臉,他說:你怎麼這麼可愛。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

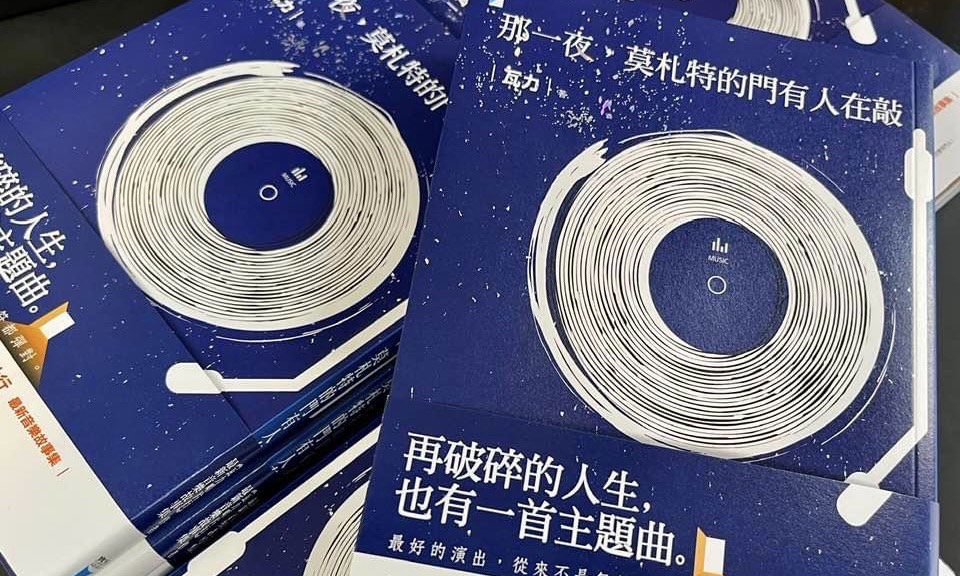

照片來源:作者提供。

●更多文章見作者臉書,經授權刊載。

●專欄文章,不代表i-Media 愛傳媒立場。