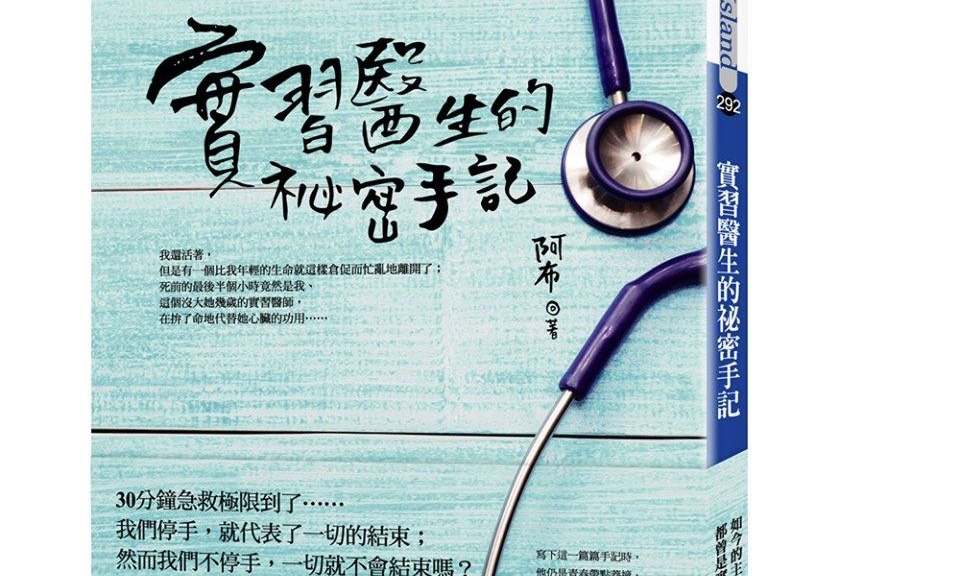

阿布說,一直讓寶瓶出賠錢的詩集,很不好意思。不知道這一本絕版的散文《實習醫生的祕密手記》,你是否有興趣?

我在螢幕前笑了。

不管是《Jamais vu似陌生感》、《此時此地Here and Now》,寶瓶出你的詩集,是因為很喜歡你詩的文字啊,才沒想賺賠的問題!

不過《實習醫生的祕密手記》不能讓他絕版,一定要復刻再來。因為每一個主治醫師的養成,都只有一次走過實習醫師那樣青澀又純真的初心,而不是每個實習醫師,都能有阿布這樣動人的文字,可以紀錄下那一切。

從內科、外科、眼科、婦科、復建科、耳鼻喉科⋯⋯實習醫師流轉著,那樣年輕的生命,被推到白色巨塔裡,必須要快速的成長、快速的學習堅強、不許害怕不許軟弱,收起你們的淚腺吧,你得立刻上戰場!

這不是一本只給醫師看的書,這是一本關於生與死,關於生命的卑微,關於當你能主宰這一切時的怯懦,這是一本要你去真誠的面對生命的書啊。

站在病房一個生命前,阿布問自己,30分鐘急救極限到了……我們停手,就代表了一切的結束;然而我們不停手,一切就不會結束嗎?

面對著生死,阿布茫然痛楚的想著:我還活著,但是有一個比我年輕的生命就這樣倉促而忙亂地離開了;死前的最後半個小時竟然是我、這個沒大她幾歲的實習醫師,在拚了命地代替她心臟的功用……

他說:這本書裡寫過的那些文章,我是再也、再也寫不出來了。那些第一次急救、第一次縫合、第一次近距離逼視死亡臉孔的衝擊,現在都已不復出⋯⋯

我很喜歡阿布新版自序,就跟著他在那些醫院冷氣過強彷彿沒有盡頭的走廊裡走著,聽聽他蜿蜒的心緒。

新版自序 最親愛的身體/最祕密的心靈

閉上眼睛,我幾乎還能清楚地回想起那些場景。

冷氣過強且永遠陰暗的值班室、開刀房電燒的氣味、此起彼落的NOKIA公務機鈴聲(啊,那是智慧型手機尚未普及的美好年代),以及餐廳裡聚集了分散在各個護理站的實習醫師的員工用餐區。

那是2010-2011年,我還是實習醫師的那段日子。距今大約已八年多前。

在這家時常變更的醫院裡,有太多地點永遠被封存在記憶裡了。值班室經歷過重新裝潢而變得明亮嶄新,餐廳也大幅改建過,員工用餐區被打散,以前常吃的麵攤跟熱炒都已經消失了。開刀房雖然還是存在著,但已永遠對我關閉;我的員工證失去了進入開刀房的權限,像被神祝福的光環剝落,下次再進去大概是以病人的身分了。醫院拆掉舊的停車場,在原有的土地上蓋了新的大樓,一條捷運線延伸過來,附近購物商場、新的住宅大樓如雨後春筍般建立。有些人買了房子,當然,附近的房價也早已翻了好幾番。

但我仍然住在實習醫師時期住過的舊宿舍裡面,室友是大學時代的同學。偶爾我們下班後相約吃晚餐,走過宿舍低矮的長廊時,有一種錯覺,彷彿這段逝去的時間並不存在;我幾乎以為我們還是當年的實習醫師,接到電話,趕赴插一床鼻胃管或補一筆醫囑。

然而當年一起實習的人們,現在幾乎都已在各家醫院裡升任主治醫師,成為新一代實習醫師們值班時的後援,或講台前被仰望的對象。

《實習醫生的祕密手記》裡面的文章寫於2010年實習開始以後,到2012在非洲服替代役的那年之間。如同寫作當時隱約感覺到的,這本書裡寫過的那些文章,我是再也、再也寫不出來了。那些第一次急救、第一次縫合、第一次近距離逼視死亡臉孔的衝擊,現在都已不復出現;腦海中取而代之的是大量鑑別診斷,與幾乎下意識運作的臨床處理流程。這幾年間我獲得了許多,也失去了許多;而弔詭的是,我失去的正是我所獲得的那些部分。

我後來選擇了一門未曾在《實習醫生的祕密手記》裡出現過的專科,成為精神科醫師,通過專科考試後繼續著次專科的訓練;新書出版的當下,正準備要在同一家醫院裡成為主治醫師。

主治醫師之後就要成為帶醫學生的那個人了。就像當年那些曾經指導過我的前行者們,我也將帶領下一代的年輕醫師,踏足醫學這個引人入勝的領域,一起去進行一場探索。醫學的火炬未曾熄滅,從前人的手中,一代一代地交接給年輕的實習醫師們。但學習者的身分還尚未卸下,就要開始成為指導者了,我真的有足夠的資格(而非醫院教職或期刊發表點數)帶領那些初入臨床的柔軟心靈,去接觸他人的受苦了嗎?

在醫學裡,學習似乎永遠沒有停止的一天。有別於《實習醫生的祕密手記》裡所描寫的身體疾病,精神科似乎更看重心靈的那一部分。但身體從未遠去。在醫學中心雪片般飛來的精神科會診裡頭,最常見的乃是譫妄,那是一種因生理問題而產生的精神症狀。即使我已經忘了大部分的內科知識,但那些年的經驗偶爾會跳出來提醒我,這個病人的狀況不對,需要提高警覺。也因為這樣,我曾經在會診時協助會談到一半口噴鮮血而必須插管的個案,也曾在急診抓出了極為罕見的新診斷庫賈氏症(Creutzfeldt-Jakob disease,簡稱CJD)。那些當下我是多麼感謝我曾接受過的訓練,以及那些以自身的受苦,而讓我成長的病人們。

但大多數艱深的內、外科問題,精神科醫師是無法處理的。幸好經過那麼多年,我的同學們都已是醫院裡各專科的高手了,有時不一定是正式會診,即使只是聚餐時隨口閒聊,都能讓我獲益良多。也有些人就此離開醫學,成為人工智慧專家、在藥廠裡擔任要職,甚至只是單純追求自己想要的生活。那年曾經的實習醫師們,現在四散在各自的領域裡,努力成為自己當初憧憬的那個人。

或許我也走在形塑我自己的那條路上。即使我的行醫之路大概不會再有那些鮮血四濺、生死懸於一線的急診室或開刀房場景了(希望不會),精神疾患也鮮少出現如內、外科疾病那樣奇蹟般的好轉,並就此完全治癒;大多數的時候,精神科醫師角色與其說是治療者,還不如說更像一個陪伴者,讓每個人在各自的路上,受苦多少能夠減輕一點。然而我還是在漫長的陪伴中,偶爾會獲得不亞於治癒病人的成就感。那或許是拒學的國中生開始跟班上同學一起煮火鍋的時刻;外人面前從不說話的小女生終於能開口和同學說話的時刻;或者頻繁自殺的青少女說自己最近已不再割腕的時刻。那些時刻如微小的繁星一樣點亮了治療室,好像遠處真的有一條銀河,只要努力伸出手,幾乎就能觸及。

那些都是肉眼看不見,且無法被抽血檢查的數值所定義的事,但我知道:即使很微小,但它們存在。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

●更多文章見作者臉書,經授權刊載。

●專欄文章,不代表i-Media 愛傳媒立場。