以「致勝利・話復興・謀大同」為主題的第12屆世界華文傳媒論壇,昨(7日)在雲南昆明登場,來自五大洲50餘國家和地區的120餘家華文媒體代表,共同針對抗戰80周年、媒體轉型及AI對媒體重塑等諸多層面進行研討。由於適逢抗戰80周年,華文媒體在抗戰期間的愛國精神,也成了本次會議的聚焦所在。

陳旭:銘記歷史 弘揚抗戰精神

開幕式上,中共中央統戰部副部長、國務院僑辦主任陳旭致辭指出,海外華媒宜在新歷史坐標上賡續民族與抗戰精神,向國際社會闡釋中國堅持和平發展、互利共贏的理念,促進文明對話;同時順應技術浪潮,用好AI與大數據,提升傳播效能、拓展朋友圈,推動華文資訊「破圈出海」。

她提出了四點希望,一是站在新歷史座標上,盼海外華媒繼賡續抗戰精神,以史為鑒,向世界傳播和平信念與發展願景。二,希望華文媒體續向國際社會表達中國大陸堅持和平、推動互利共贏的理念。三,盼海外華媒做中華文化的傳播者,為中外文明對話和世界文明發展貢獻媒體力量。四,把握時代脈搏,順應技術浪潮,善用人工智慧大資料等新技術,賦能內容生產與傳播,構建融合傳播新格局。

章新新:南洋華僑機工 以生命築起「抗戰生命線」

世界華文傳媒研究中心特聘專家、中新社前社長章新新在會上做主題發言,也先回溯抗戰年代海外華文媒體「以筆為幟」的歷史說,抗戰時期不少海外華媒用報導記錄真相、揭露暴行、突破殖民話語,成為支持抗戰的重要輿論力量。他強調,海外華媒始終是中華文化的傳播者、世界和平的推動者與踐行者。中國人民大學原副校長楊慧林則提出以「對話式中國敘述」講好中國故事,既避免自說自話,也不以單一西方框架套用中國思想,在差異中相向而行。

大會上,包括陳旭、章新新等人都提到南洋華僑機工的愛國故事。抗戰時期,自1939年起超過3200名南洋華僑機工響應國家號召,從馬來亞、新加坡、泰國、緬甸等地回國,駕駛卡車從緬甸臘戍經滇緬公路,將國際援華物資源源不斷運抵中國腹地。他們身處險境,不僅要面對日軍的轟炸與伏擊,還要克服崇山峻嶺、瘴癘瘧疾的威脅。7年間超過千人犧牲,犧牲率高達三分之一。

正如章新新所說,南洋機工「以血肉之軀換來抗戰物資的暢通」,他們不僅是抗戰史上的無名英雄,也是全球華僑心繫中國、共赴國難的生動寫照。

論壇期間,中新社特別向位於雲南德宏州畹町的「南洋華僑機工回國抗日紀念館」捐贈《生命線·滇緬公路》畫卷,以此致敬那段被譽為「海外華僑抗戰光輝典範」的歷史。

邱立本:從《悟空》到《哪叱》看強化新質競爭力

除抗戰焦點,傳媒遇上AI的新挑戰也是會議焦點。香港《亞洲週刊》總編輯邱立本發表題為《大模型與短影音:海外華媒的新質競爭力》主旨演講,探討新興媒體技術如何重塑海外華文媒體的競爭格局。

邱立本指出,隨著AI技術迅速發展,大型語言模型(如DeepSeek、GPT系列)和短影音平台(如TikTok、YT Shorts)已成為海外華文媒體提升競爭力關鍵工具。這些技術不僅提高內容生產效率和多樣性,還為媒體機構開闢新的收入來源和受眾互動方式。

邱立本說,大型語言模型能快速生成高質量的文本內容,從而減少人力成本並提高新聞生產的速度;而短影音平台透過視覺化和娛樂化方式,吸引了大量年輕受眾,增強了媒體的影響力和吸引力。他舉近年大陸產製的《黑神話:悟空》和《哪吒》說,這反映了中國「新質軟實力」的崛起。這些作品融合中國傳統文化元素和現代科技,成功吸引全球觀眾的關注,展示了中國在全球文化市場中的影響力。

邱立本認為,這些成功案例為海外華文媒體提供寶貴經驗,啟示他們在內容創作中應更著重本土化和創新,將中國故事以更具吸引力和感染力方式呈現給國際觀眾。

不過,新媒體技術在為海外華文媒體帶來機遇時,也伴隨諸多挑戰,如何在保持內容品質的同時,利用AI技術提高生產效率;如何在全球化競爭中,保持文化特色和價值觀傳遞;如何在多元化的受眾需求中,找到適合的內容定位和表達方式,這都是傳媒面臨的挑戰。對此,邱立本呼籲海外華文媒體,積極探索與AI技術融合,提升自身數位化轉型能力。

AI時代的新挑戰與新機遇

昨下午大會也以圓桌論壇形式,安排數位海外傳媒以「AI智媒時代華媒的發展路徑」為題,聚焦人工智慧如何重塑新聞生產與輿論生態。

來自紐西蘭《鄉音》週刊(Home Voice Chinese Weekly News)副社長陸欣讌指出,AI雙語採編系統能顯著提升新聞製作效率,既縮短發布的時差,也能降低運營成本。香港有線電視集團新聞總監關慧玲提醒,AI雖帶來效率及產能,但同時也放大虛假資訊風險,新聞倫理與把關責任更顯重要。日本《中文導報》社長楊文凱說,AI應作為輔助工具而非取代人力,人工審核仍然不可或缺,因「真實與可信是媒體永恆的底線」。

不過,加拿大《搜羅》雜誌社社長陳林說,大陸今 9 月 1 日起實施《人工智慧生成合成內容標識辦法》,對 AI 生成內容將進行標識,讓使用者及演算法都能識別為機器產出;同時,網信辦(CAC)也將對違規發佈 AI 內容的行為實施處罰,特別針對網軍操控輿論行為,這項舉措對媒體未來涉及AI規範應有很大幫助。

參與圓桌會的中國傳媒大學新聞學院原院長劉昶,建議海外華媒主動試水AIGC(人工智慧生成內容),透過培訓與流程優化掌握數位元平臺規律。與會媒體人咸認,AI不僅是技術革新,更是海外華文媒體突圍的戰略契機,為此,即使經營傳統媒體的中新社,如今也成立了「AI實驗室」,與大陸相關大學進行合作,應對未來AI傳播的新時代。

「有一種叫雲南的生活」與中國聲音

作為東道主,雲南省委常委、統戰部長李保俊在致辭中表示,海外華文媒體是中國與世界之間的橋樑,長期以來積極關注並推動雲南的發展。他強調,此次論壇不僅是媒體盛會,更是展示「有一種叫雲南的生活」的重要契機。

中新社社長陳陸軍說,中新社將繼續與海外華文媒體深化合作,壯大全球華文資訊傳播力。「我們要讓中國聲音更加響亮,讓雲南故事走向世界,讓華文媒體成為跨文化理解的燈塔。」

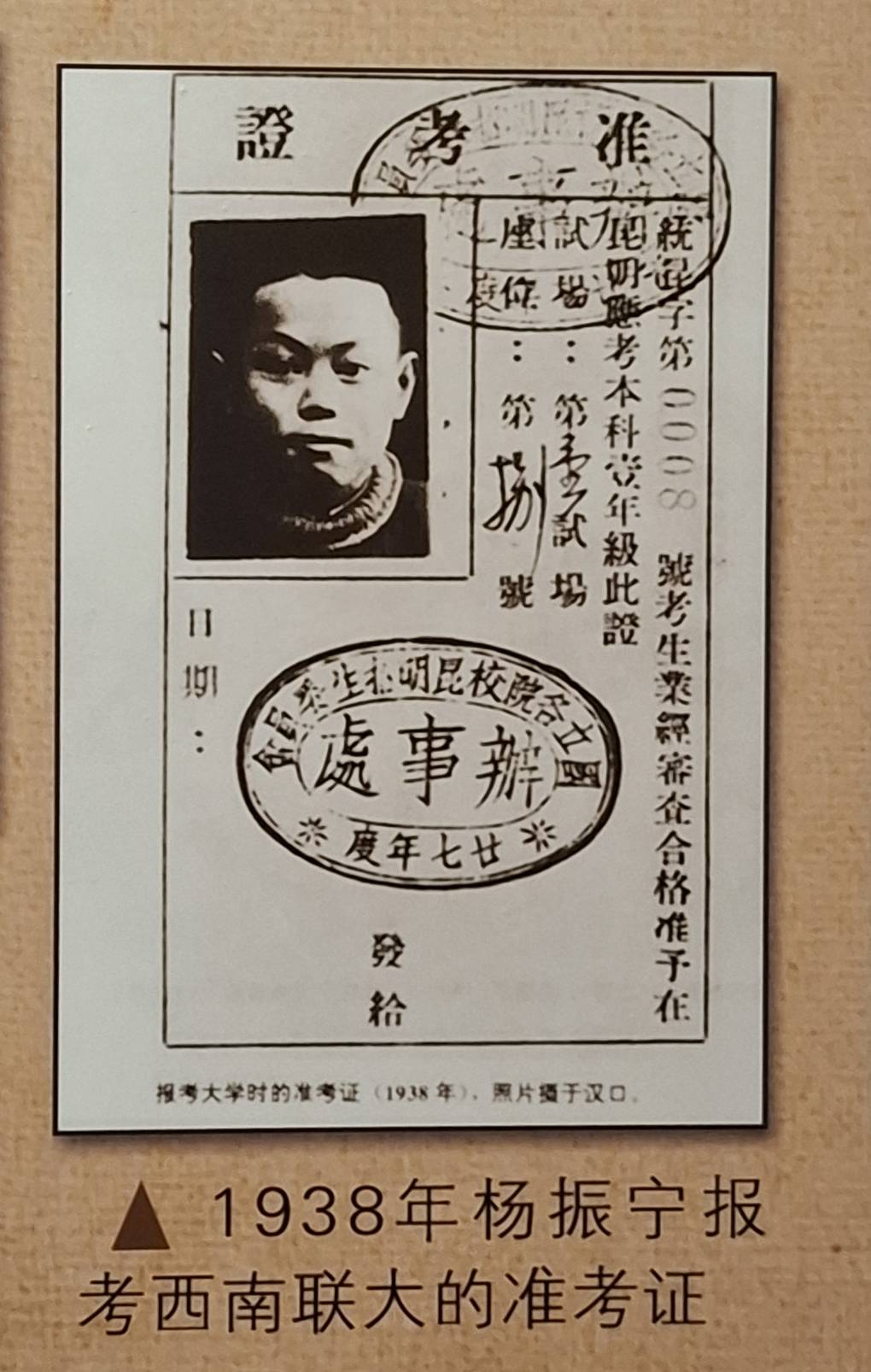

第12屆世界華文傳媒論壇閉幕後,主辦單位另安排參觀南洋華僑機工抗戰紀念館及位在雲南師範大學校園內的西南聯大舊址參觀,其中猶以西南聯大當年的校史,如今保存完好。1937年「七七事變」爆發後,當時北平清華大學、北京大學、天津南開大學先後南遷,1938年三校在昆明合併組成「國立西南聯合大學」,在極端艱苦環境下,承擔著培養人才、延續學術血脈、維繫民族文化命脈的重任。

西南聯大校園的身影只要讀過「未秧歌」都知曉,越是戰亂時期,人才越是輩出。當年西南聯大的教師陣容堪稱「中國近代學術天團」,其中包括蔣廷黻、梅貽琦、竺可楨、聞一多、朱自清、李四光、陳省身、吳大猷等,也培養出兩位諾貝爾獎得主楊振寧李及政道,甚至中共建政後有5位「兩彈一星」元勳也出自該校,被譽為「中國現代化的中堅力量」。