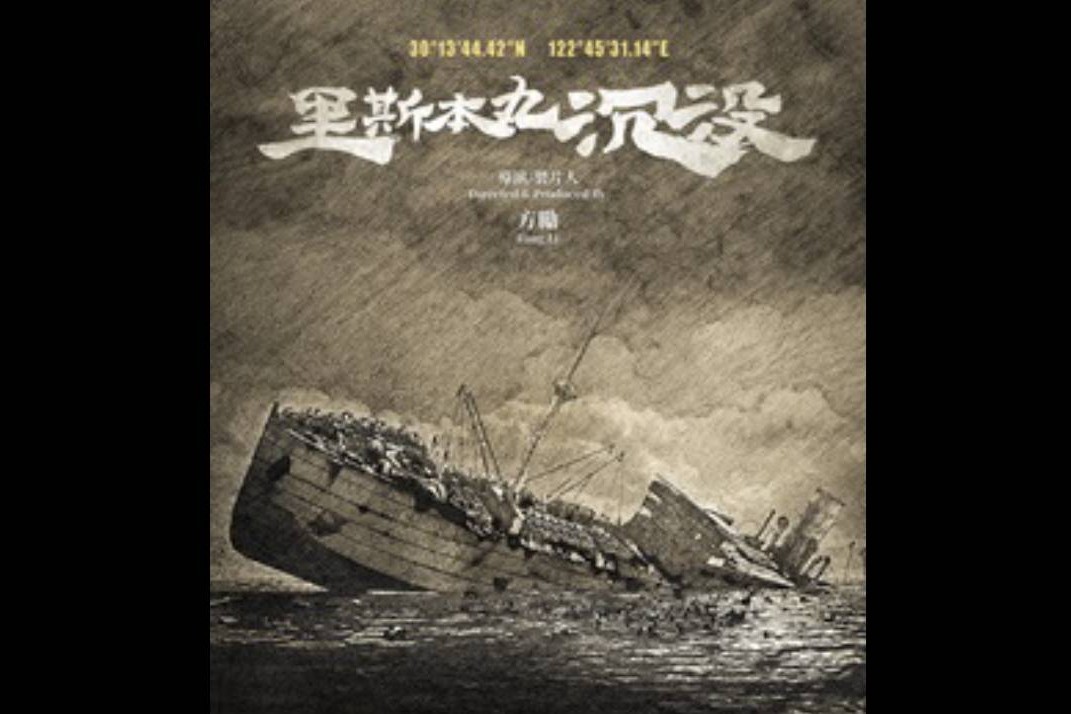

今年是二戰結束80周年,大陸陸續推出許多優秀的二戰題材電影,像近日很夯的劇情片《南京照相館》、紀錄片《里斯本丸沉沒》,以及《里》片姊妹作《東極島》、討論日本二戰時殘酷的人體實驗《七三一》等。

相較之下,台灣卻缺乏相關的影視作品。官方面對抗戰勝利80周年,一片靜悄悄;民間方面,國民黨慶祝抗戰勝利80周年電影欣賞會,放的還是10年前、抗戰70周年時致敬空軍的《冲天》。不禁令人思索:為何近年來「台灣意識」高漲,卻說不出自己的二戰故事?

必須指出,台灣的二戰故事有其獨特性。大陸和國外的二戰電影,在道德層面是相對單純的,至少,從《里斯本丸沉沒》、《南京照相館》到《辛德勒名單》,誰是侵略者、誰是被侵略者,清清楚楚。

但台灣的二戰故事卻非如此。由於二戰期間台灣還是日本殖民地,戰爭末期更成了軸心國的一份子,超過20萬名台灣人以軍屬或軍人身分,成了「侵略者」。台灣人講述二戰,馬上會面臨身分認同問題:「我」是誰?是台灣人/日本人/中國人?是加害者/被害者?是勝利者/戰敗者?

二戰期間台灣地區的身分認同是尷尬的。被派去大陸作戰的台籍日本兵,是與自己同胞刀戟相向,情何以堪?再以電視劇《聽海湧》為例,主角是二戰北婆羅洲戰俘營裡的台籍戰俘監視員,因為對澳洲戰俘態度粗暴、還有虐殺的事件發生,戰後澳洲恨透台籍日本兵,在軍事法庭起訴者大多是澳洲方,還有台籍戰俘監視員被判死刑。但當時澳洲與台灣分別是英國及日本的殖民地,澳洲人與台灣人在戰場上互相為敵,其實都在為別人打仗,這是歷史的諷刺和無奈。

二戰期間台灣地區的政治立場也是多元的。當時除了有台人被動員到南洋去當日本兵,但也有台人如李友邦、蕭道應夫婦、鐘浩東夫婦、李南峰等,主動去大陸參加對日抗戰。而一般民眾生活的日常,正如同台籍知識份子葉榮鐘描述,8年對日抗戰這場由日人蓄意發動的「與祖國間的戰爭」,台人是「無地可容人痛哭,有時須忍淚歡呼」、「有時這種矛盾真要把人活活氣死」。

即使憋屈、苦悶、恥辱,即使不堪回首,也仍是台人獨特的二戰經驗,唯有奪回主體性,台灣人才能說好自己的二戰故事。