面對少子女化被視為國安危機,台灣政府近年大力推動托育與育嬰政策,投注巨額預算補助育兒津貼、擴大準公共化幼兒園、延長育嬰留職停薪津貼,並倡導女性二度就業,試圖降低家庭生育負擔。然而實務上卻屢屢踩雷,不僅準公共化幼兒園頻傳教保人員施虐醜聞,讓「平價送托」成為風險轉嫁的代名詞,更忽略制度背後隱含的性別預設。本篇專題將聚焦托育補助與育兒政策的制度檢視,剖析官方政策與現場執行間的斷裂現象。

我國少子女化問題日趨嚴重,2020年首度出現「死亡交叉」,即總死亡人口數超越出生人口總數。而國發會最新人口推估報告出爐,顯示台灣的人口危機比其他先進國家更加險峻,由於台灣生育率長達21年低於1.3,未來高齡化的速度將高過各主要國家,預估於2047年起超越日本。不僅危及國家勞動力供給,更大幅加重青壯年的社會負擔。

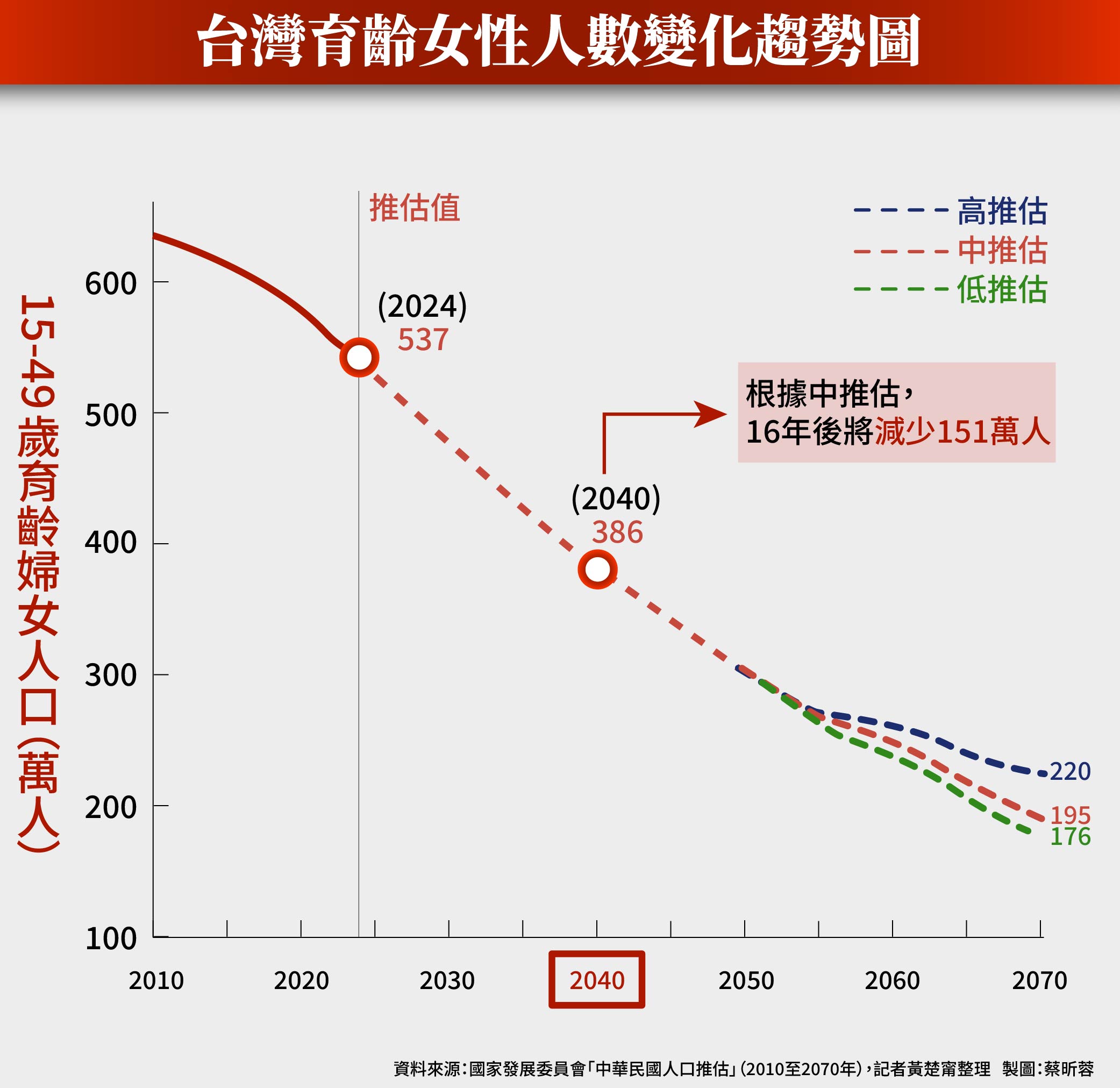

依照人口推估,育齡女性人數將由2024年的537萬人,減少為2070年的195萬人,減少幅度將近3分之2(63.7%)。而育齡女性人口占女性總人口之比率,2024年為45.2%,2070年將大幅降為24.8%。一旦能生育的女性大幅減少,少子女化趨勢將更難以挽回。

為此,行政院2018年通過「我國少子女化對策計畫」,具體作法是全面降低新手父母的育兒成本,從2016年150多億元成長到2024年編列逾1,200億元,藉由擴大公共化及準公共托育量能、提高0-2歲(未滿)托育補助及增加2歲專班、持續發放育兒津貼及5歲就讀私立幼兒園就學補助、調整師生比、托育時間完整化、試辦彈性育嬰留職停薪等多種育兒支持措施,落實「0-6歲國家一起養2.0」政策。

而總統賴清德上任後推動「0到6歲國家一起養2.0」政策,第一胎增加到7,000元,第二胎8,000元,第三胎9,000元。若由保母帶,第一胎提高到1萬3,000元、第二胎1萬4,000元、第三胎1萬5,000元。至於2到6歲若念公立幼兒園,家長1個月只要負擔1,000元;非營利幼兒園1個月只負擔2,000元;準公共化幼兒園1個月只負擔3,000元,剩下都是政府出。

而0到6歲育兒津貼(含私幼5歲就學補助)為第1胎0到6歲(未滿)每月5,000元,第2胎6,000元及第3胎(含)以上幼兒7,000元;5-6歲(未滿)幼兒就讀私立幼兒園,其就學補助額度比照育兒津貼發放。

政府提供送托誘因卻忽略基層人力流失

大量資源砸向托育政策,看似展現政府催生決心,卻未必直指核心問題。多個民間團體指出,政府在擴增托育服務量、提供送托誘因的同時,卻忽略了基層托育人力正持續流失的現實困境。根據衛福部統計,2021年至2022年間,居家托育人力首度出現負成長,減少超過400人。

相較居家托育服務,近年政府大力推動機構化的托嬰中心,但隨著不斷釋出送托誘因、開放延遲托育服務,托嬰中心也陷入人力高度緊繃的困境,平均1人要照顧5名嬰幼兒,工時動輒超過10小時,超負荷的工作條件,不僅難以支撐良好的照顧品質,也反映政策與現場脫節的隱憂。

兒童福利聯盟政策發展處副處長暨發言人李宏文對此指出,目前人力荒的原因,與「0到6歲國家養」政策中推行「準公共」幼兒園有極大關係。從2018年起,政府為了提供平價教保服務,開始與私立幼兒園合作簽約、轉型成「準公共」幼兒園,並提供經費補助,猛衝平價幼教服務量同時,也讓許多品質不良的私幼起死回生。這些「準公幼」缺人才、又得撙節預算,導致超收及違規聘用等問題頻傳。

托育政策催生聯盟發言人黃喬鈴也指出,政府的少子化對策顯然沒有認知到「人力」重要性,「要擴充服務就要有人,不然就是空談。即便發津貼給民眾,但沒有人提供服務,民眾要用也用不到。」除了倡議提高保母獎助金之外,她更呼籲政府要提升幼托人力的待遇與專業訓練,目前照顧工作普遍低薪,也因此不被視為專業。

民團籲修法增「親職假」 擴大0-12歲公托服務

托育及就業政策催生聯盟去年底就呼籲政府,以支持女性就業不中斷為目標,持續擴建0到12歲不中斷的普及公共托育服務,包括持續大量增加居家保母、公共托嬰中心、公共化幼兒園、國小課後照顧的服務量能。其中,保母托育是支持女性生育後持續就業的最有效措施,但過去十餘年間的錯誤政策設計,把保母新血擋在門外,使今日居家保母服務提供量無法滿足需求。

托盟也倡議修法新增「有薪彈性親職假」,並非要求增加津貼或延長假期天數,而是希望訴求更具彈性的使用方式。所提倡的「親職假」可按「日」或「小時」計算,適用於照顧8歲以下子女,讓家長能更靈活地調配工作與育兒時間。

至於如何有效拉抬生育率?許多跨國實證研究得出,有效拉抬生育率的關鍵政策作為是「支持女性平衡工作與家庭」,避免女性因為育兒而受到懲罰,並促進父親參與育兒,回應兩性對職業與生活的理想。

而聯合國人口基金報告指出,未考慮家庭和性別角色的政策無法提升生育率,但台灣政府卻一味地反其道而行,持續以國家角度預設「育兒是女人的責任」,祭出荒謬不堪的少子女化「誤」策,包括「發育兒津貼」、「延長育嬰留職停薪津貼」、「促進女性二度就業」等。

落實在職場制度與福利 生育意願將明顯提升

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉則提到,家庭養育的經濟負擔來自政策設計不完善,政府不該膝反射式的以發錢回應,如果政府能依家庭育兒需求,建置公共化幼兒園、國小課後照顧,還有彈性育嬰假,就能有效減輕育兒經濟負擔、提高爸爸參與、女性也能維持就業,不落入二度就業困境。

生育福利解決方案業者Carrot Fertility與美國「國家不孕症協會」(RESOLVE)針對育齡女性進行的調查發現,企業若能提供具體可行的生育福利,對於育齡女性的生育意願有明顯提升作用。當「友善生育」不再只是口號,而是落實在職場制度與福利支持中,父母才可能在工作與育兒之間取得平衡。政府若能從政策層面協助企業強化育兒友善職場,不僅能穩住企業人力,更可能為解決少子化開啟新的突破口。

今周刊2023年就針對「現行政策以外,希望政府推出哪些提高生育意願的新作法?」進行調查,結果顯示,48.4%民眾希望加發「育兒福利金」,每月領取定額補貼,領到成年18歲;35.9%民眾盼增設價格合理、有品質的公幼,並增加抽籤機會;同樣獲35.9%民眾青睞每年多給家長30天照顧假,能以小時或半天請假,增加職場育兒彈性。

一位不具名的新北市公托中心主任接受《梅花新聞網》採訪時表示,對於讀公立、非營利、準公共的幼兒確實有足夠的補助津貼,減輕家庭許多的開銷,但是在家育兒及讀私立幼兒園的家庭根本沒有實質幫助,扣除5千元的補助津貼,基本一個月還是得支出1萬元以上,若不是雙薪家庭的一般民眾,對於這樣的支出是一個很大的負擔。

其次是職場不友善,該中心主任指出,雙薪家庭的家長若是沒有長輩及後援協助照顧,根本沒辦法應付幼兒突如其來的病假又或者停課,對於私人企業的公司根本沒有辦法這樣友善對待時常為了小孩而請假的員工,甚至還可能被同事們說閒話;另雙薪家庭的父母其中一人也必須找一份能配合小孩上下課的工作。

該中心主任建議,若是在家育兒或者讀私立幼兒園盼提高補助至1萬,對於生病的幼兒需要請假的家長,可以拿醫生開的診斷證明來給公司,而公司可以拿取這些診斷證明來向政府單位請領補貼,這樣公司才會有意願招募有家庭的或者正在備孕的員工。

面對政府戮力提升生育率的決心,各項政策雖看似逐步到位,卻未能真正回應家庭在實際育兒過程中所面臨的結構性困境。現行制度彷彿一場急就章的建築工程,尚未打好地基便急著往上堆砌樓層。政府一方面高喊「國家一起養」,另一方面卻仍將多數育兒責任默默地推回社會、家庭甚至是女性個人肩上。少子化危機的癥結,從來不只是「如何鼓勵生孩子」,而是「如何讓人願意養小孩」。(待續)